Hans Thomas Leuss (1861-1920)

Politiker, Schriftsteller, Antisemit, Straftäter

Kindheit auf Spiekeroog

Hans Thomas wurde als Kind von dem Schiffskapitän Ulrich Eberhard und seiner Frau Ettina Fraukelina geborene Fokken,

abends um 7 Uhr am 10. Dezember 1861 auf Spiekeroog geboren und nach seinem früh verstorbenen Großvater benannt.

Hans war das erste Kind des Paares.

Nach ihm wurden noch 4 Mädchen und 2 Jungen geboren.

Ein Bruder wurde später Kapitän, der andere Offizier der Norddeutschen Lloyd.

Eine Schwester heiratete einen Schiffsoffizier, eine andere besuchte die höhere Mädchenschule,

machte ein Medizinstudium und arbeitete in zahlreichen Städten als Ärztin.

Seine Kindheit verbrachten er und seine Geschwister auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog.

Da Hans Thomas als Autor später einige seiner Kindheitserinnerungen aufschrieb,

können wir auch von ihm Verfasstes über Spiekeroog lesen und so einen Eindruck von seiner Kindheit gewinnen:

„Auf den Inseln baute man einstöckig und sehr niedrig.

Erst neuerdings hat sich das geändert.

Der hergebrachte Haustyp wies entweder zwei oder drei Außentüren auf, an einer Längsseite oder beiden und an einem Giebel.

Der Stall war in der Regel in einem Nebengebäude merkwürdigerweise „Ban" (Boo) genannt - in den älteren Häuern war auch er unter dem Hausdach;

in diesem Falle führte eine der Außentüren in den Stall.

Einen Keller kannte man in Privathäusern nicht.

Unter den „Rottstellen“ - in älteren Häusern gab es nur Alkoven - waren Gruben gemauert, in denen Kartoffeln aufbewahrt wurden.

Die Fenster waren fast ausnahmslos Schiebefenster - der untere Teil wurde hoch geschoben.

Die älteren Ostgiebel waren aus Brettern, und so war auch die kleine Kirche am Ostgiebel nur mit Holz eingehegt.

Nach der Regenseite, nach Westen - gewöhnlich lagen da die Wohnräume - reichte die Steinmauer bis unter den First.

Im Wohnraum wurde auf offenem Herd gekocht; Kessel oder Topf hingen an einer Kette im offenen Kamin, in den es manchmal trotz schräger Bauart hereinregnete.

Eine Regen- „Backe" – Zisterne - war eine Neuerung.

Ein Brunnen neben dem Hause gab dunkles Wasser, das fast nur zum Reinigen benutzt wurde.

Trink- und Kochwasser wurde aus den Dünen geholt, wo man seichte Brunnen angelegt hatte,

in denen sich das durch den weißen Sand gesickerte Regenwasser ansammelte“.1

Denkmalgeschütztes Haus, Noorderloog 23, mit Anbauten

„Die Männer waren meist Jäger; Enten, Kaninchen (später auf preußischen Befehl ausgerottet) waren die Beute.

Auf den Fischfang für den eigenen Hausgebrauch gingen Männer und Knaben; das Fanggerät war für den einzelnen eine mehrzinkige Gabel - Prikk -,

mit der man in den Grund stach, um Plattfische (Schollen, Zungen, Steinbutt) zu spießen;

öfter aber vereinigte man sich zu zweien und zog am Strand entlang ein Netz.

Ich erinnere mich meines Stolzes, als ich, in meinem elften Jahre der eine Partner eines solchen Fischzuges,

so viel mit heimtrug, daß wir das halbe Dorf versorgen konnten.

Die Plattfische wurden auf eine barbarische Art transportiert: man reihte sie lebend auf einen langen Bindfaden, sie mit einer Holznadel durchbohrend.

Dieser Brauch, bei dem sich kein Mensch etwas dachte, ist später untersagt worden.“2

Hans Thomas Leuss schildert noch ein Erlebnis, das er als Junge auf der Insel beobachtet hatte und dass ihn scheinbar sehr beeindruckt haben muss:

„Das Rettungsboot sollte gerade zu Wasser gelassen werden, da erklärte der Vormann, daß es unmöglich sei, die starke Brandung zu durchbrechen.

Der altgediente Seemann wußte genau, daß die 10 Familienväter, die mit ihm das Rettungsboot besteigen sollten, unfehlbar dem Tod geweiht waren,

wenn er die Rettung, die zudem unmöglich war, versuchte.

Da mußte er, in dessen Hände die Verantwortung gelegt war, sich so entscheiden, wie er es tat.

Ein Fremder, der zufällig anwesend war, machte ihm die heftigsten und beschimpfendsten Vorwürfe.

Ich hörte und sah es, wie der Vormann sein Messer zog und hinwarf und tief empört und gekränkt den Unberufenen andonnerte:

„Stäkens mi lefer dat Mest in de Bost!'“ (Stechen Sie mir lieber das Messer in die Brust)."3

Hans Leuss schrieb weiter:

„Bis zu meiner Generation wurde die Karriere der Knaben so selbstverständlich, daß kein Mensch fragte, was etwa der Junge werden wollte.

Die Mutter unterrichtete ihn im letzten Schuljahre ein wenig im Kochen, und dann ging er als „Koch" mit zur See.

Konfirmiert wurde er erst nach einigen Jahren, wenn er schon Matrose werden sollte.

Die älteren Kapitäne hatten keine Navigationsschule besucht - erst um die Mitte des Jahrhunderts wurde die nautischen Prüfungen obligatorisch.

Früher erlernte man die „Stürmannskunst“ bei einem tüchtigen Altschiffer.

Das Beste aber mußten Vorsicht und „Landkunde" tun; in Nord- und Ostsee kannten sich diese Männer aus,

wie in ihrem heimischen „Fahrwasser".4

Für Hans Leus war dieser Weg wohl nicht vorgesehen. Er ging auf das Gymnasium in Aurich und absolvierte danach eine kaufmännische Lehre.

Gymnasium Aurich

Seine Hochzeit fand am 26. Juli 1882 in Petkum mit der Pastorentochter Johanne Catharine Christine Charlotte Oepke statt,

er war 21 Jahre und sie 29 Jahre alt.

Die Ehe blieb kinderlos.

Schriftstellerische Tätigkeit und Antisemitismus

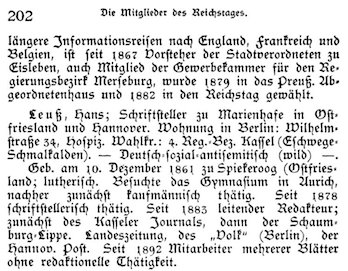

Schon im Alter von 16 Jahren begann Hans Leuss schriftstellerisch tätig zu werden und arbeitete nach seiner Hochzeit für verschiedenste Zeitungen:

1883 für das „Kasseler Journal“, die „Schaumburg-Lippe Landeszeitung“ und „Das Volk“, dem Parteiorgan der Christlich-Sozialen Partei,

einer Partei mit antisemitischer, antisozialistischer und antikapitalistischer Programmatik.

Im Jahr 1884 war er Mitarbeiter der „Kreuzzeitung“, die er wegen antijüdischer Agitationen 1890 verlassen musste.

Er arbeitete bei der Zeitung „Neue Zeit“, bei der er bis 1892 blieb.

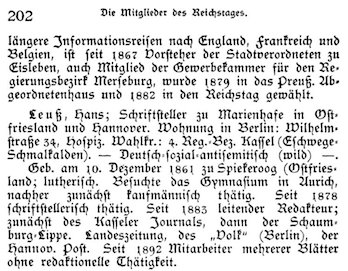

Er schloss sich als fraktionsloser Reichstagsabgeordneter der antisemitischen Deutschsozialen Reformpartei an.

Bei der Reichstagswahl 1893 gewann die Partei vier Mandate: Max Liebermann von Sonnenberg, Paul Förster,

Adolf König und Hans Leuß (im Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Kassel 4).

Als Parteizeitung diente die „Hannoversche Post“.

Er veröffentlichte mehrere judenfeindliche Publikationen und forderte die Schaffung eines „jüdischen Staates“ und

„die Ausscheidung des Judenvolks aus unserer Mitte“

sodass „innerhalb von 25 Jahren der letzte Jude Deutschland verlassen haben sollte.“

Ein Werk aus diesen Jahren trägt den Titel: „Das richtige Wanzenmittel. Ein jüdischer Staat“, Beyer, Leipzig 1893.

In dem forderte er eine jüdische Arbeits- und Strafkolonie in Südafrika, die als »Sanatorium in der Welt« klimatisch so beschaffen war,

dass dort ein »Staat der Arbeit« entstehen könne“.5

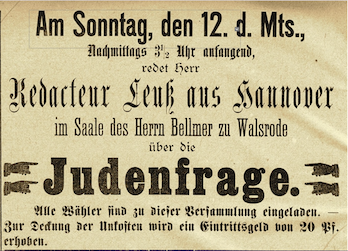

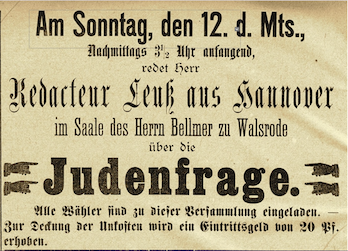

Anzeige in der Walsroder Zeitung und Ausschnitt der Seite: www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de

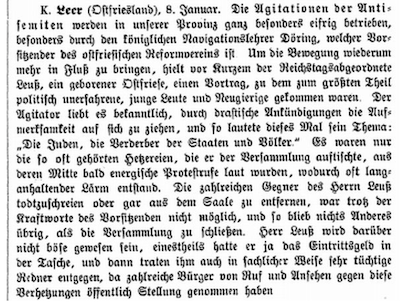

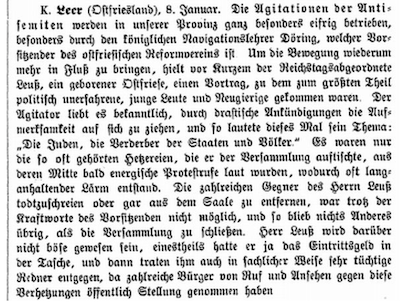

Hans Leuss wurde von der „jüdischen Presse“ beobachtet und es erschien über ihn ein Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums“:

"Leer (Ostfriesland), 8. Januar (1894).

Die Agitationen der Antisemiten werden in unserer Provinz ganz besonders eifrig betrieben,

besonders durch den königlichen Navigationslehrer Döring, welcher Vorsitzender des ostfriesischen Reformvereins ist.

Um die Bewegung wiederum mehr in Fluss zu bringen, hielt vor Kurzem der Reichstagsabgeordnete Leuß, ein geborener Ostfriese, einen Vortrag,

zu dem zum größten Teil politisch unerfahrene, junge Leute und Neugierige gekommen waren.

Der Agitator liebt es bekanntlich, durch drastische Ankündigungen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und so lautete dieses Mal sein Thema:

'Die Juden, die Verderber der Staaten und Völker.'

Es waren mir die so oft gehörten Hetzereien, die er der Versammlung auftischte,

aus deren Mitte bald energische Protestrufe laut wurden, wodurch oft langanhaltender Lärm entstand.

Die zahlreichen Gegner des Herrn Leuß totzuschreien oder gar aus dem Saal zu entfernen,

war trotz der Kraftworte des Vorsitzenden nicht möglich, und so blieb nichts Anderes übrig, als die Versammlung zu schließen.

Herr Leuß wird darüber nicht böse gewesen sein, einesteils hatte er ja das Eintrittsgeld in der Tasche,

und dann traten ihm auch in sachlicher Weise sehr tüchtige Redner entgegen,

da zahlreiche Bürger von Ruf und Ansehen gegen diese Verhetzungen öffentlich Stellung genommen haben."6

Allgemeinen Zeitung des Judentum

Bei einer großen antisemitischen Versammlung im Jahr 1893 in Wolfenbüttel trat dem Hauptredner, dem Reichstagsabgeordneten Leuß,

ein etwa gleichaltriger Lehrer der Wolfenbütteler Samsonschule mit dem Namen Gustav Eichengrün (* 09.04.1864 in Hegensdorf) entgegen,

der sich schon früh gegen den aufkeimenden Antisemitismus engagierte.

„Im Tone berechtigter Entrüstung erklärte er, daß die Scholle, auf welcher der Jude geboren und welche er liebgewonnen habe,

sein Vaterland sei und daß von einer „fremden Nation” keine Rede sein könne.

Bezüglich Heinrich Heines, welchen Herr Leuß zitiert hätte, erklärte Hr. Eichengrün,

mit ihm habe das Judenthum nichts zu thun, der sei zum Christenthum übergetreten.

Er schloß mit einem Verse, dessen Sinn ungefähr der war, daß man jeden guten Menschen ohne Rücksicht auf seine Religion achten und lieben solle, aber:

Ein schlechter Jud, ein schlechter Christ / Der Teufel hol sie beide!“

1919 trat Gustav Eichengrün nicht mehr zur Stadtverordnetenwahl an, da ihm nun von Wolfenbüttelern antisemitische Beschimpfungen entgegenschlugen.

Die Eichengrüns mussten ihr Haus nicht, wie alle anderen Familien, verlassen, um bis zur Deportation in einem „Judenhaus“ zu wohnen.

Um den Lebensunterhalt durch die noch verbleibende Einnahmequelle „Vermietung“ zu finanzieren, lebten die beiden zuletzt noch in einem Zimmer.

Fast die gesamte Wohnungseinrichtung hatte Gustav Eichengrün bereits verkauft.

Bei ihnen wohnte bis zum Ende auch das Ehepaar Pauline und Samuel Cohn.

Gustav Eichengrün hatte gehofft, dass man ihn und seine Frau Bertha wegen ihres hohen Alters,

seiner kommunalpolitischen Verdienste und dem Kriegstod seines Sohnes Hans nicht behelligen würde.

Kurz vor der Deportation war er zur Gestapo nach Braunschweig vorgeladen.

Dazu durfte er die Straßenbahn benutzen, die fast leer war.

Trotzdem mußte er die ganze Fahrt vorn in der Fahrerkabine stehen.

Die Eichengrüns sind am 16. März 1943 von Braunschweig aus nach Theresienstadt deportiert worden.

Auf der Ladefläche eines LKW sei der Transport des 79jährigen Mannes und seiner 76jährigen Ehefrau zum Zug nach Braunschweig erfolgt.

Kurz vor der Abfahrt wurde dem Ehepaar von der Gestapo ihr letztes noch

verbliebenes Bargeld in Höhe von 0,82 RM abgenommen, damit es das Finanzamt einziehen konnte.

Der Transport erreichte Theresienstadt aus Berlin kommend am 18. März 1943.

Gustav Eichengrün starb bereits ein paar Wochen später am 27. April 1943,

die Einäscherung erfolgte am Tag darauf7

Hans Leuss indes stieg später in eine führende Position in der SPD auf,

ohne seine vorherigen antisemitischen Positionen zu widerrufen.

„Aus dem Zuchthause“

Im selben Jahr, in dem er seine antisemitischen Reden in Leer und Wolfenbüttel hielt,

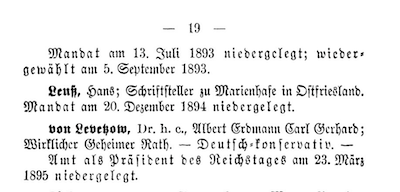

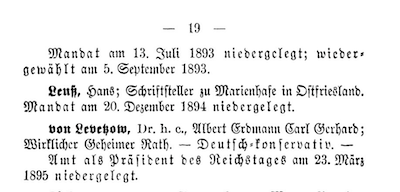

wurde Hans Leuss zu dreieinhalb Jahre Zuchthaus in Celle wegen Meineid verurteilt und

verzichtete am 20. Dezember 1894 zwangsläufig auf sein Reichstagsmandat.

Niederlegung des Reichtagsmandats

Schon vorher war er zweimal in Haft gewesen:

Neun Tage im Gerichtsgefängnis in Hannover, wegen der Beleidigung des Pastors Witte in Berlin, als er als Redakteur für die Zeitung „Das Volk“ arbeitete

und im Jahr 1891 erhielt er eine vierwöchige Festungshaft in Wesel, die er jedoch eher als „Auszeichnung“ empfand.

Was führte zu dem Meineid?

In einem Scheidungsverfahren im Jahr 1894 sollte Hans Leuss unter Eid aussagen,

ob er mit einer verheirateten Frau (der Frau seines Parteifreundes Schnuß) in „ehebrecherischem Verkehr“ gestanden habe

und somit des Ehebruchs schuldig war.

Während des Prozesses musste auch seine Frau Johanne auftreten.

Eine Zimmervermieterin sollte aussagen, ob es sich bei der Frau,

die bei Hans Leuss über Nacht geblieben war, um seine Frau oder um Frau Schnuß gehandelt hatte.

Hans Leuss leugnete die Beziehung zunächst vehement und gestand es später ein.

Man verurteilte ihn wegen Meineids zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe.

Frau Schnuß wurde zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt.

Diese Zeit im Zuchthaus verarbeitete Leuss in seinem Hauptwerk „Aus dem Zuchthause“,

das mehrfach aufgelegt wurde und Thomas Mann als Hauptquelle für sein Dossier „Gefangenschaft“ diente,

das er ursprünglich in Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull einzuarbeiten gedachte.

Zuchthaus Celle, 18268

In dem Buch „Aus dem Zuchthause“ schilderte er die Umstände seiner Verurteilung und Haft:

„Ich war aber alsbald – und bin heute noch mehr – froh darüber,

dass meine Mitschuldige auf die Frage nach unserer Schuld ein „Ja“ herausschrie.

Alle Ordnung im Gerichtssaal hatte aufgehört. Der Präsident hatte seinen Sitz verlassen und

redete im Zeugenraum mit der Zeugin, die Hand auf ihre Schulter gelegt.

Die Geschworenen sprangen von den Bänken auf, die Menschen drängten in den Saal, bis sie entfernt wurden“9

„Drei Jahre Zuchthaus.“ Ich merkte, dass – nicht das Urteil, aber – die vorhergegangene Scene mich erdfahl gemacht hatte.

Aber das Erbe starker Vorfahren, die all gewöhnt gewesen sind täglich dem Tod ins Gesicht zu sehen, richtete mich auf….

Auf besonderen Befehl des Präsidenten wurde ich gefesselt; die Anordnung machte mich lächeln – „Menschen“!

Draussen erwartete mich eine Menge von Tausende; ich schritt durch sie hin; was ich sah und hörte,

gab mir das Bewusstsein meiner Würde völlig wieder...“10

In der Stadt wurde das Urteil durch Extrablätter verkündet.

Leuss schrieb weiter über seine Unterbringung „auf dem mittleren Zellengang“, seine Mitgefangenen,

seine Arbeit (Stuhlsitze aus Rohr flechten, Stecharbeiten an Holz für Möbel und in der Schreibstube),

über die „auf die Dauer widerlich schmeckende Suppe“ und oder die Kälte, der er ausgesetzt war:

„Für gewöhnlich wurde die Temperatur in der Zelle nur ganz vorübergehend – etwa eine halbe Stunde am Tage – erträglich;

gegen Abend war der Ofen längst eisig und die Temperatur der Zelle sehr frostig. Mich fror bei der mangelhaften Kleidung furchtbar.

Die unteren Extremitäten waren in der Regel gefühllos vor Kälte.“11

Hans Leuss trug vom Schmirgeln der Holzmuscheln für die Möbelproduktion im Gefängnis eine „Schleiferlunge“ davon.

„Auch meine Strafjahre gingen zu Ende.

Acht Wochen vor ihrem Ablauf erhielt ich die Nachricht, dass mein Vater tödlich erkrankt sei.

Ich eilte den Justizminister um Urlaub anzugehen, nicht ohne ausdrücklich in meinem Antrage zu sagen,

dass ich durch die Gewährung nicht gehindert werden würde ihn und sein Ressort öffentlich zu kritisieren; …

Die Telegramgebühren habe ich bezahlt; aber der Urlaub von zehn Tagen kam erst am sechsten Tage;

als ich nach zu Hause ankam, war mein Vater sechs Stunden tot.

Er hatte nach mir verlangt, und seine letzten Worte hatten sich mit mir beschäftigt…

Vom frischen Grabe meines Vater kehrte ich dann noch auf zwei Monate in das Zuchthaus zurück,

bis ich endgültig entlassen wurde.“12

Laut einem Zeitungsartikel der Volksstimme (Tageszeitung der sozialdemokratischen Partei) wurde er gefragt:

"Würden Sie heute nochmal so handeln wie damals?", da antwortete er:

"Das will ich Innen offen bekennen: Ich würde heute so wenig zaudern wie damals, wenn ich damit die Ehre einer Frau sichern könnte."

Er war immer Mann und ritterlich."

13

Hans Leuss publizierte danach eine Anzahl Artikel zu Strafrechtsreformen sowie weitere Bücher.

So schrieb er z.B.: "Heute will ich nur hervorheben, daß es ein Irrthum, ein vollständiger Irrthum ist,

die kriminelle Bevölkerung für unliebenswürdiger, ja nur für schlechter zu halten,

als die Welt im Allgemeinen ist.

Ich werde noch jetzt zu Thränen bewegt, wenn ich daran denke,

welche zarte Aufmerksamkeit mir ein unglücklicher Mörder erwies."14

Auch die Justiz beschäftigte sich weiter mit Hans Leuss.

„1906 verklagte er Maximilian Harden, der als Herausgeber der Zukunft Leuß’ Werk Wilhelm Freiherr von Hammerstein kritisiert hatte.

Zu dieser Zeit lebte Leuß in Potsdam.

Eine Klage wegen Majestätsbeleidigung brachte ihm sein 1914 veröffentlichtes Buch Wilhelm der Letzte ein, in dem er dem Thronerben voraussagt,

dass sein Vater Wilhelm II. der letzte seiner Dynastie sein könnte. Zu sechsmonatiger Haft verurteilt,

wurde er allerdings durch den Beginn des Ersten Weltkrieges amnestiert.

Auch dieses Buch wurde mehrfach aufgelegt.“15

Daraufhin fragte Kurt Tucholsky im Jahr 1926 in seinem Essay „Vormärz“:

„Was hatte Hans Leuß getan, dass sie ihm sechs Monate zudiktierten? Was Rosa Luxemburg, die auf ein Jahr dran glauben muß?

Sie sind alle drei Vorposten eines imaginären Heeres.

Sie schossen zu laut und zu hastig altmodische Schießgewehre ab, fehlten, und als sie sich nach Hilfe umwandten, war es öde und leer.

Sie standen allein. Wo sind wir? Was ist das alles? Wo gleiten wir hin?“

Mitgliedschaft in der SPD, Tod und Gedenken

„Möglicherweise kam Leuß über den "Vorwärts" zur SPD; die Judenfrage und seine Person waren Gegenstand auf deren Parteitag 1903“.

Im Jahr 1919 wurde Hans Leuss Fraktionsvorsitzender der SPD im mecklenburg-strelitzischen Landtag sowie Mitherausgeber der „Welt am Montag“.

Dazu fand er Zeit, mit Konrad Haenisch ein Buch über Philipp Scheidemann zu verfassen.

Hans Leuss starb am 28. September 1920 im Neustrelitzer Landtag während einer Sitzung des Finanzausschusses,

dem er zu jener Zeit vorsaß, durch einen Hirnschlag.

Er hatte in den Tagen zuvor über häufige Schwindelanfälle geklagt, zog sich plötzlich aus der laufenden Sitzung in sein Büro zurück

und wurde wenig später vom Landtagsdirektor Theodor Richter dort tot aufgefunden.“16

Da er der letzte Landdrost war, der seinen Dienst auf der Burg tat, wurde er dort am 2. Oktober beigesetzt.

Sein Gedenkstein, ein unbehauener Findling mit einem Bildmedaillon, blickt von der Ostseite des Burgberges auf die Stadt

und ist „Dem Freunde der Bedrängten“ mit dem Motto „Holt fast!“ gewidmet.

Eine kritische Auseinandersetzung mit seinen antisemitischen Einstellungen ist mir nicht bekannt.

Seine Frau überlebte ihn um zwei Jahre und starb im Jahr 1922 im Alter von 69 Jahren in Hamburg.

Grab- und Gedenkstein für Hans Leuss auf der Burg Stargard.

➸ Direkt zu Hans Leiss im Stammbaum

Quellen:

- Leuss,H., Zur Volkskunde der Inselfriesen

- Leuss,H., Zur Volkskunde der Inselfriesen

- Hoffrogge, S.29

- Leuss,H., Zur Volkskunde der Inselfriesen

- Projektionen auf den Zionismus, Fabian Weber

- https://www.alemannia-judaica.de/leer_synagoge.htm

- www.stoplerstine-wolfenbuettel.de

- https://www.barth-celle.de/historische-ansichten-und-plaene.html

- Leuss, H., Aus dem Zuchthause, S. 45

- Leuss, H., Aus dem Zuchthause, S. 49

- Leuss, H., Aus dem Zuchthause

- Leuss, H., Aus dem Zuchthause

- Volksstimme, 21.3.1929

- Mehring, Die Neue Zeit

- Wikipedia, Hans Leuss

- Wikipedia, Hans Leuss