Otto Leiß (junior) und seine Familie

Die Zeit der NS- Herrschaft

Dieses Kapitel soll eine Zeitspanne in den Mittelpunkt stellen: die Vorkriegsjahre (1933-1939 ) und die Zeit des 2. Weltkriegs (1939-1945)

und insbesondere das Leben von Otto Leiß (junior) und seiner Familie.

Die Vorkriegszeit auf Langeoog wurde ganz aktuell von Jörg Echternkamp in seinem Buch: „Langeoog - Biographie einer deutschen Insel“ beleuchtet.

Hier kann man viele Dinge nachlesen, die hier nur kurz angerissen werden können.

Der Name Otto Leiß junior war bisher mit einer Heldentat verbunden:

Der Rettung der Mannschaft der RÜSTRINGEN, der die Seenotretter eine eigene Internetseite mit zahlreichen Fotos und Tonaufnahmen von Zeitzeugen widmen:

Unter folgendem Link ist sie zu finden:

https://www.seenotretter.de/magazin/vor-80-jahren-einsatz-im-packeis-vor-langeoog

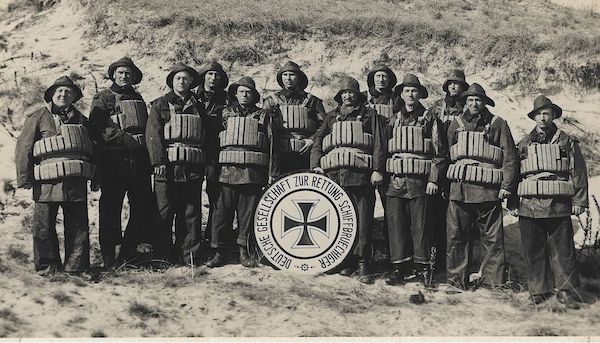

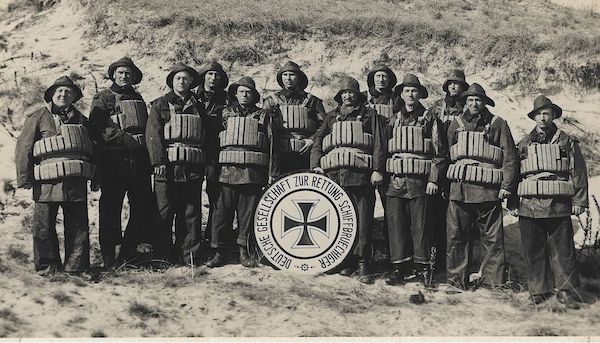

Nur ein paar der Fotos sollen hier gezeigt werden:

Die REICHSPOST wurde mit sechs Pferden bespannt und über die „Rettungsspoor" an den Strand gefahren.

Quelle: https://www.seenotretter.de/magazin/vor-80-jahren-einsatz-im-packeis-vor-langeoog

Quelle: Tongers, Ansichtskarten, S. 103.

Besatzung der REICHSPOST, Otto jun. fünfter Mann von rechts1

Während des 2. Weltkriegs unternahm Otto Leiß junior, am 5. März 1942,

mit dem Rettungsboot REICHSPOST im Packeis vor Langeoog, die letzte Rettungsfahrt eines Ruderrettungsbootes überhaupt

und gleichzeitig eine der schwersten in ihrer Geschichte.

Der Maler Erich Bents, der Seemann Harm Börgmann, der Bauführer Heinrich Eilts,

der Lokomotivführer Alfred Veith, der Frisör Heinrich Hoffrogge, der Kapt. Hillrich Kuper jr.,

der Kapt. Johann Kuper, der Kapt. Otto Leiß, der Schlosser Tjard Mannott,

der Frisör Heinrich Wilken, der Dünenvorarbeiter Johann Wilken und

der Angestellte Heinrich Wißmann erhielten für die Rettungsfahrt die Rettungsmedaille am Bande.

Otto Leiß jun.

Über einen der genannten können wir hier mehr erfahren:

Kapitän Otto Leiß (junior) kam am 22. Januar 1887 als dritter Sohn von Johann Wilhelm und Trinke Margaretha geb. Janssen auf Langeoog zur Welt.

Der Familie wurden noch weitere drei Schwestern geboren.

Sein Bruder Frerich wird nur ein Alter von 35 Jahren erreichen – er starb an einer Lungenentzündung im Krankenhaus.

Aber die anderen Geschwister werden 70 bis 90 Jahre alt werden.

Otto selber wird im Alter von 88 Jahren auf Langeoog sterben und dort neben seiner Frau beerdigt werden.

Von links nach rechts: Otto Gerdes, Johann Wilhelm, Arnold Heinrich (es fehlt Frerich)

und unten: Hanki, Trinke, ?, Anna und Eva.

Dies ist eine Aufnahme, die vor seinem 20. Geburtstag entstanden sein muss.

Im Alter von 61 Jahren wird er sich so beschreiben: 182 cm groß, 67 kg schwer, blonde Haare und blaue Augen.

Von 1893 bis zum Jahr 1901 besuchte Otto die Volksschule auf Langeoog,

die sich in einem gerade erst neu errichteten Schulgebäude neben der Kirche befand.

Sein Lehrer war der bisherige Taubstummen-Hilfslehrer zu Emden: Friedrich Bernhard Müller.

„Im Sommer quartierten sich auch hier, vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss, Badegäste ein.“2

20 Jahre war er alt, als seine Mutter im Dezember des Jahres 1906 starb. An Weihnachten wird die Familie sie beerdigen.

Im Alter von 26 Jahren, am 3. Mai 1913 hatte er auf Langeoog seine Frau die Nenndorferin Ida Wilms geheiratet, die als Stütze auf Langeoog arbeitete.

Schon im Dezember 1913 wurde ihnen die Tochter Margarete in Rüstringen (Wilhelmshaven) geboren. Weitere Kinder kamen in den nächsten Jahren nicht zur Welt.

Auf dem linken Bild: Ida geb. Wilms

Auf dem rechten Bild: Margarete und ihr Mann Herbert.

Die kleine Familie erlebte in dieser Zeit den 1. Weltkrieg (über diese Zeit ist weiteres bei Johann Wilhelm und Otto Gerdes Leiß zu lesen).

Erst nach dem Krieg, im Jahr 1921 bekam das Paar dann ihren Sohn Gerhold und im Jahr 1925 wurde Johann geboren,

wobei dieser nur das Alter von 6 Wochen erreichte.

Die Familie lebte in der Mittelstrasse 29 auf Langeoog. Hier stand das von ihnen im Jahr 1914 erbaute Logierhaus.

Heute die Kreuzung Kirchstrasse - Mittelstrasse, die Strasse wurde nie offiziell Parallelstrasse genannt.

Rechte Häuserzeile erbaut vor 1901: B. Börgmann, Fr. Sneider, Wwe. Kramer,

linke Häuserzeile erbaut bis 1922: H. Dorenbusch, Ad. Peters, H. Peters, Wwe. Rösemann, R.Recker und Otto Leiß jun.

Quelle: Tongers, Ansichtskarten, S.40)

Wir wissen, dass Otto im 1. Weltkrieg die militärische Ehrenauszeichnung, das Eiserne Kreuz zweiter Klasse (EK II) verliehen wurde.

Er bekam es seinen Angaben zufolge 1917 im Kriegsdienst bei der Minensuche.

Im November 1918 machte Otto in Hamburg an der Navigationsschule sein Patent zum Kapitän (A3: Kapitän auf Kleiner Fahrt) – in einer Zeit,

in der die Stadt von der Revolution erfasst war, die von meuternden Matrosen in Wilhelmshaven ausgelöst wurde.

Diese weigerten sich Ende Oktober 1918 in ein aussichtsloses Gefecht gegen die englische Flotte auszulaufen. Soldaten besetzen in Hamburg den Elbtunnel,

den Hauptbahnhof und das Gewerkschaftshaus und man nahm eine Kaserne ein. In dieser angespannten Atmosphäre erwarb Otto dort sein Patent.

Ansichtskarte Navigationsschule Hamburg, gelaufen 1913.

Direkt nach den Krieg, im Jahr 1919 - Otto war 32 Jahren alt - trat er auf Langeoog in den späteren NS-Reichskriegerbund ein

(der Krieger- und Kameradenverein wurde schon an anderer Stelle - bei Frerich Leiß - vorgestellt).

NSDAP und Gemeindepolitik

Bereits im Jahr 1930 wählten im Wahlkreis Wittmund die Hälfte der Wahlbeteiligten (50,5 %) die NSDAP,

währende weitere 18,1% die nationalkonservative, antisemitische Deutschnationale Volkspartei (DNVP) unterstützten (Echternkamp, S. 459).

„Mit der Wahl von 1933 endete die Demokratie auch in Ostfriesland.“3

Nach der Regierungsübernahme durch Adolf Hitler am 30. Januar 1933 und besonders nach den Reichstagswahlen am 5. März 1933

erlebte die NSDAP eine Beitrittswelle4

Diese wurde jedoch durch einen von Hitler im Mai 1933 verhängten Aufnahmestopp begrenzt, sodass 1939 weniger als 15 % der

Deutschen Parteimitglieder waren.5

Viele Deutsche sahen einen Vorteil darin, der Partei des neuen „Führers“ anzugehören.

So wohl auch Otto Leiß: Am 1.3.1933, im Alter von 46 Jahren, trat er in der NSDAP Geschäftsstelle in der späteren Adolf-Hitler-Strasse 11

– im „Haus Margaretha“ in die NSDAP ein.6

Parteimitglieder mussten einen persönlich unterzeichneten Antrag einreichen, in dem sie unter anderem bestätigten,

„frei von jüdischem oder farbigem Rasseneinschlag“ zu sein.7

Otto selbst beschrieb sich später in den Jahren von 1933 bis 1935 als „Anwärter“ und von 1935 bis 1945 als „Mitglied“ (siehe Entnazifizierungsakte),

dies hing jedoch mit dem verhängten Aufnahmestopp zusammen.

Auch Parteianwärter unterlagen der Beitragspflicht, durften jedoch bis 1937 nicht das Parteiabzeichen tragen.8

Er wird bis 1945 Mitglied der Partei bleiben.

Otto war mit dieser Entscheidung nicht alleine.

Schauen wir uns einmal beispielhaft die Männer an, die an der Eingangs erwähnten Rettung der Mannschaft der RÜSTRINGEN beteiligt waren:

Ottos Neffe der Maler Erich Bents: Unterstützer, NSDAP von 1933 bis 1945, SA von 1933 bis 1945,

Deutsche Arbeitsfront (DAF) von 1936 bis 1945, Reichsarbeitsdienst (RAD), auch FAD (Freiwilliger Arbeitsdienst) von 1934 bis 1935,

der Seemann Harm Börgmann: Mitglied in Parteien vor 1933: SPD, Mitgliedschaft in NS-Organisationen: Deutsche Arbeitsfront (DAF) seit 1936,

der Bauführer Heinrich Eilts: SA-Angehöriger, Parteigenosse,

der Lokomotivführer Alfred Veith: unbekannt

der Frisör Heinrich Hoffrogge: SA seit 1935, Deutsche Arbeitsfront (DAF) seit 1938, Reichsarbeitsdienst (RAD),

auch FAD (Freiwilliger Arbeitsdienst) seit 1934,

der Kapt. Hillrich Kuper jr.: jahrzehntelang Mitglied der SPD,

der Kapt. Johann Kuper: unbekannt,

der Kapt. Otto Leiß: NSDAP seit 1933, Deutsche Arbeitsfront (DAF) seit 1935, NS-Reichskriegerbund seit 1919,

der Schlosser Tjard Mannott: unbekannt

der Frisör Heinrich Wilken: NSDAP seit 1941, SA seit 1933, Deutsche Arbeitsfront (DAF) seit 1934, NS-Reichskriegerbund,

der Dünenvorarbeiter Johann Wilken: unbekannt,

und der Angestellte Heinrich Wißmann: NSDAP von 1933 bis 1945, Rottenführer der SA von 1934 bis 1939, Deutsche Arbeitsfront (DAF)

von 1933 bis 1945, NS-Reichskriegerbund von 1920 bis 1930, Deutsche Jägerschaft (DJ) von 1920 bis 1945.

Die Informationen stammen aus den Entnazifizierungsakten (NLA Aurich), wobei anzumerken ist,

dass in der britischen Besatzungszone die Entnazifizierung nur in sehr begrenztem Umfang stattfand und

sich hauptsächlich auf die schnelle Auswechslung der Eliten konzentrierte.

Wir können davon ausgehen, dass Otto Leiß seine Unterschrift wie alle anderen Parteimitglieder freiwillig geleistet hat und

sich aus Überzeugung hinter die Ziele der Partei gestellt hat.

Ebenfalls bekannt ist, dass Ottos Neffe Johann Bents der Führer der HJ auf Langeoog war.9

Bereits in den 1930er Jahren gab es sommerliche Zeltlager der Hitlerjugend auf der Insel, die auch paramilitärische Grundausbildung bereitstellten.

Tausende Hitlerjungen bevölkerten monatelang das Pirolatal.

Herbert Ihnke Leiß war vor 1933 in der Partei G.D.A. (Gewerkschaftsbundes der Angestellten),

in der NSDAP von 1934 bis 1945, in der SA von 1933 bis 1936 als Sturmmann.

Wilhelm Leiß war in der NSDAP von 1933 bis 1945, in der SA von 1938 bis 1940 und in der Deutschen Arbeitsfront (DAF) von 1934 bis 1944.

Die Gemeindewahl fand auf Langeoog am 12. März 1933 statt.

Zur Wahl stand die Einheitsliste „Friede auf Langeoog“ und die Liste der NSDAP, auf der auch der Name Otto Leiß zu lesen war.

177 Stimmen entfielen auf die Einheitsliste - für die Kandidaten der NSDAP hatten sich 142 Langeooger entschieden.

Da auch die Mitglieder der Einheitsliste in die NSDAP eingetreten waren,

„lagen sämtliche Gemeindevertreter Langeoogs parteipolitisch ganz auf einer Linie“.10

Der erste Reichstag nach der Machtübernahme in der Garnisonskirche in Potsdam wurde auch auf Langeoog feierlich mit einem Fackelzug,

dem Musikverein, dem Abbrennen von Feuer, Böllerschüssen, dem Singen des Deutschlandliedes, Ansprachen, Heilrufen und dem Horst-Wessels-Lied begangen.

Solche Feierlichkeiten gehörten zum öffentlichen Leben, an denen vermutlich auch Otto Leiß und seine Familie teilnahmen.

Schon Ende Juni 1933 beschloss der Gemeinderat den Bau des Schalgeterkreuzes auf der Melkhörndüne mit einer pompösen Einweihungsfeier,

zu der auch jede Menge politische Prominenz auf die Insel kam.

Wahrscheinlich war er auch dabei, als am im November 1933 die Langeooger Ortsgruppe der NSDAP erneut mobil machte.

„Gemeinsam mit den „vaterländischen Vereinen" sollten die Langeooger

zu einer „Vertrauens- und Willenskundgebung für unsere Regierung und unseren Führer" auf die Straße gehen.

Folgt man dem Anzeiger, waren sämtliche Bewohner, sofern möglich, „mit angetreten, um den Beweis zu erbringen,

daß die Bevölkerung unserer Insel einmütig am Sonntag ihre Pflicht erfüllen wird".

Vollbesetzt war abends auch das Café Schmidt, wo eben erst die letzten Spuren einer Brandstiftung beseitigt waren, bei einer Kundgebung der Ortsgruppe.

Für die Einheitsliste der NSDAP stimmten in Deutschland 92 Prozent,

für den Austritt aus dem internationalen Sicherheitssystem gar 95 Prozent der Wählerinnen und Wähler.“11

Vielleicht nahm Otto mit seiner Familie auch an Propagandaveranstaltungen sogenannten Schulungsabenden mit Vorträgen und anschließenden Diskussionen teil,

zu dem auch das Einüben von „Kampfliedern“ gehörte sowie das Betrachten von Lichtbildern und Filmen.

So fand z.B. vor Weihnachten 1933 ein Vortrag vom Inselarzt Dr. Bunse zum Thema „Zwangssterilisation“ statt.12

Tina Leiß (1911-1997, Tochter von Frerich Otten Leiß und Ida geb. Zomerland)

Vielleicht hörte er auch seiner Nichte Tina Leiß zu, als sie im Alter von 23 Jahren am 18.01.1934 im Saal des Hotel Ihnken einen Prolog hielt,

um den Jahrestag der Reichsgründung 1871 zu feiern.

"Am Anfang des Rituals steht wiederum der Einmarsch der Fahnen, die links und rechts der Bühne aufgestellt

und von den Angehörigen der jeweiligen Verbände und Vereine den ganzen Tag über "betreut" wurden“.13

Nach dem Prolog von Tina Leiß „...erhebt sich der Führer der Ortsgruppe des Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten, Johann Hoffrogge, zu einem Grußwort.

Die Festrede bleibt dem neuen Bürgermeister Hasper vorbehalten.

Anschließend erfreuen sich die Gäste an einem Schauspiel nach Theodor Körner („Frisch auf, mein Volk, die Flammenzeichen rauchen"),

gefolgt von einem Tableau vivant, für das Laien-Schauspieler das geeinte Deutschland darstellen.

Der Inselarzt und Gemeindevertreter Bunse (NSDAP) spricht - was seine herausgehobene Rolle im Dorf unterstreicht - das Schlusswort,

das in „ein dreifaches Sieg-Heil auf unseren geliebten Führer" mündet.

Bis auf die Straße hört man das Deutschland- und das Horst-Wessel-Lied.

Am Ende des Programms steht der „Ausmarsch" der Fahnen.

Wer noch Zeit hat, kann zur Musik der Wilhelmshavener Stahlhelmkapelle bis in die Nacht tanzen“.14

Von 1937 bis 1945 traten 21 Erwachsene und 3 Kinder aus der Kirche auf Langeoog aus –

Hitler hatte die Amtskirche fallen lassen und der Austritt aus der Kirche war ausdrücklich „gewünscht“.

Auch Otto Leiß und mit ihm sein minderjähriger 20-jähriger Sohn Gerhold traten aus der Kirche aus.

Otto beauftragte den Notar Dr. iur. Johann Störing aus Esens damit.

Der Austritt musste vor dem Amtsgericht in Esens dokumentiert werden.15

In seiner Entnazifizierungsakte wird Otto angeben, dass sein Austritt ein „Protest gegen die Erhöhung der Kirchensteuer“ war.

Tatsächlich war im Jahr 1940 vom Kirchenvorstand die Kirchensteuer erhöht worden –

denn ohne Badegäste fiel die Kollekte geringer aus – dies sorgte für Protestbriefe

und erleichterte sicher manchem der Kirchen den Rücken zuzukehren.16

Auch Ottos Bruder Arnold Leiß war aus der Kirche ausgetreten und auch er gab bei der Entnazifizierung an,

dass die Kirchensteuererhöhung um 100% ausschlaggebend für ihn war.

Quelle: Heimatmuseum Langeoog

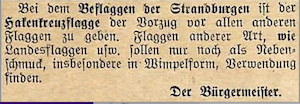

Hakenkreuzfahnen wehten im Ort und am Strand, Straßen wurden umbenannt, jüdische Kurgäste fanden keine Aufnahme mehr.

Auch das Vereinsleben war „gleichgeschaltet“ und der Alltag wurde von NS-Organisationen bestimmt.

Spätestens ab 1937 war Otto Leiß Mitglied im 1933 gegründeten "Verein der Natur- und Geschichtsfreunde Langeoog",

später Heimatverein genannt, dessen meiste Mitglieder der NSDAP angehörten.

Er machte regelmäßig Wattwanderungen mit über 50 Teilnehmern, um über Flora und Fauna des Watts zu informieren.17

Otto engagierte sich, laut eigenen Angaben, seit 1936 im NSV (NS-Volkswohlfahrt) und war ab 1937 dessen Kassenleiter.

„Voller Stolz zitiert der Langeooger Ortschronist Windemuth im Jahr 1937 die Ostfriesische Tageszeitung, OTZ, das amtliche Organ der NSDAP in Ostfriesland:

Auf der Insel leben 150 Familien. Der Ortsgruppenamtsleiter der NSV (der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, ON)

meldete in den letzten Tagen das 150. Mitglied in der NSV an.

Somit ist Langeoog die erste Ortsgruppe im Kreise Wittmund, in der aus jedem Haushalt eine Person Mitglied der NSV ist.

Der unermüdlichen Arbeit auf Aufklärung aller NSV-Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass der soziale Gedanke in die Familien so tief eingedrungen ist.

Es ist nur zu hoffen, dass Langeoog nicht die einzige Ortsgruppe mit 100% Mitglieder bleiben wird,

sondern dass die anderen Ortsgruppen ihren Ehrgeiz darin sehen, ebenfalls nicht zurück zu stehen,

um auch die noch Außenstehenden für die Aufbauarbeit des Führers zu gewinnen.“18

Der NSV betrieb einen Kindergarten, hinzu kam das Clara-Telschow-Heim der NSV und deren „Kinderheim Dünenlust“.

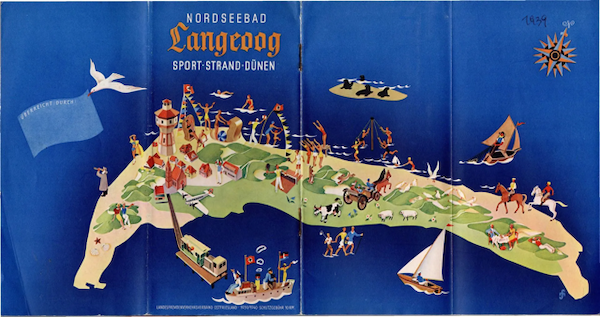

Gästeführer 1939, Quelle: Heimatmuseum Langeoog

Die NSDAP-Zeit prägte das Leben und die Gesellschaft auf Langeoog nachhaltig, und es wird klar, dass viele,

darunter auch Otto Leiß und seine Familie, tief in die Strukturen des NS-Staates eingebunden waren.

Berufliche Tätigkeit

Otto Leiß war seit dem 1. Jan 1931, nach andere Quellen bereits seit 1927, der Chefkapitän der Inselreederei.

In dieser Rolle beaufsichtigte und führte er die Schiffe der Gemeinde, die den Fährbetrieb zwischen Bensersiel und Langeoog sicherstellten.

Wir kennen durch seine Angaben auch das genaue Gehalt, das er bezogen hat.

So erhielt er 1931 3780 Reichsmark (was etwa dem Doppelten des Durchschnittsverdienstes eines Arbeitnehmers in diesem Jahr entsprach),

hinzu kamen 1000 RM Einnahmen durch „Hausmiete“ (siehe Entnazifizierungsakte).

Die Mieteinnahmen entfielen ab 1940 und er gab als Gehalt im Jahr 1944 eine Summe von 4944 RM an.

Im Jahr 1934 begannen die Bauarbeiten einer zwei Kilometer langen Fahrrinne, die sich wie ein Kanal durch das Watt zog.

Am 22. November 1934 wurde die neue Fahrrinne mit einem Festakt in Bensersiel in Betrieb genommen.

Die Fertigstellung der Fahrrinne wurde dem allgemeinen Fortschritt zugeschrieben, der dem Dritten Reich zu verdanken sei,

und man brachte ein „Sieg Heil" auf Hitler aus.

„Am Hafen dann wurde die Gesellschaft Zeuge, wie erstmals ein reich beflaggtes Schiff, „im Topp die Hakenkreuzflagge",

in den Hafen einfuhr und dabei ein mit Fähnchen geschmücktes Band durchschnitt,

das kurz vor der Hafeneinfahrt über das Tief gespannt worden war.“19

Nun war es möglich, drei- bis viermal täglich Langeoog anzufahren.

Gänzlich unabhängig von den Gezeiten wurde die Fährverbindung erstmals im Juni 1939.

Fortan gab es deshalb auch einen festen Fahrplan für die sechs (in der Nebensaison vier) Verbindungen.

Im Jahr 1935 wurde die „Deutsche Gemeindeordnung“ erlassenen und im Jahr 1936 eine neue Hauptsatzung der Gemeinde Langeoog erarbeitet.

In der Deutschen Gemeindeordnung findet sich der Satz:

„Beamte, Angestellte und Arbeiter der Gemeinde und Beamte der Aufsichtsbehörde können nicht als Gemeinderäte berufen werden.“20

„Weil das durch die Personalunion bewirkte Angestelltenverhältnis mit der Deutschen Gemeindeordnung unvereinbar war,

wurde das Amt des Leiters der technischen Betriebe abgetrennt.

Fortan leitete Kapitän Otto Leiß Bahnbetrieb und Schifffahrt aus einer Hand.“21

Landungsbrücke mit Schiff Kaiserin Auguste Victoria, 1935.

Die Hakenkreuzfahne wurde später in das Bild eingefügt.

„Der 1896 vom Stapel gelaufene Dampfer „Kaiserin Auguste Victoria" feierte 1936 sein vierzigjähriges Dienstjubiläum,

während der Langeooger Otto Leiß jun. auf zehn Jahre als Kapitän zurückblicken konnte.

Windemuth hoffte, dass die „Kaiserin", die auch als „Langeoog I" fuhr,

noch lange „vielen Volksgenossen den Urlaub verschönern hilft«.“22

Das Jahr 1936 brachte jedoch auch Herausforderungen mit sich: Im Oktober kam es zu zwei Sturmfluten, die eine Spur der Verwüstung hinterließen.

Es kam zu Dünenabbrüchen, das Hochwasser riss die Strandhalle weg – sie stürzte 10 Meter in die Tiefe,

unterhöhlte das Hauptbad und beschädigten den Höhenweg. Auch die Landungsbrücke wurde fast völlig zerstört.

Landesweit berichteten Zeitungen über dieses Ereignis.23

Der Film "Wer Nordsee sagt, meint Langeoog" wurde von einem unbekannten Gast 1933/34 aufgenommen.24

„Im Durchschnitt über vierhundert Personen täglich, hatten in der Saison 1936 nach Langeoog übersetzt.

Zu Spitzenzeiten, rechnete Bürgermeister Wagner in seinem Förderantrag vor, stieg die Zahl auf eintausend,

etwa an den An-und Abreisetagen der HJ-Zeltlager oder sonntags, wenn sich die Tagesgäste über die Insel ergossen.

Weil die Pferde überlastet waren, brach der Betrieb immer wieder zusammen.

Die Tiere schafften es oft nicht, vollbeladene Wagen den 1931 gebauten Deich hinaufzuziehen, so dass die Fahrgäste hier aussteigen mussten.

Geschwächt wurden die Pferde nicht zuletzt dadurch, dass sie die letzten vierhundert Meter auf ihrem Weg zum Anleger bis zum Hals im Wasser

durch das Watt liefen und dann eine halbe Stunde im Wasser ausharrten, bis alle Passagiere in die Waggons gewechselt hatten.

Der „Pferdeverschleiß" war hoch, der Vorwurf der Tierquälerei stand im Raum, räumte Wagner 1936 ein.“25

Auch für die Kurgäste war der Transfer beschwerlich.

Durchgefroren oder durchnässt von der Fahrt an Deck der „Kaiserin Auguste Victoria", mussten die Touristen

„dreihundert Meter vom Brückenkopf der Landungsbrücke bis zum Brückenende den offenen Anleger entlanglaufen,

dann in der unbeheizten Pferdebahn auf das Verladen ihres Gepäcks warten, das wie die Postsäcke und

anderes Frachtgut auf Loren über den Anleger herangerollt wurde,

bis sie endlich zu ihren Hotels und Pensionen gelangten.“

26

Da der bisherige Transport mit den Pferdewagen nicht mehr den Erfordernissen entsprach,

wurde eine Brücke und Bahnstrecke für eine motorisierte Inselbahn neu geplant und 1937 fertiggestellt.

Ein Bahnhofsgebäude wurde errichtet.

27

Arbeitsdienst

Nach der Wirtschaftskrise wurde im Jahr 1931 der freiwillige Arbeitsdienst eingeführt,

um junge Arbeitslose durch Bautätigkeiten für eine befristete Zeit in Lohn und Brot zu bringen.

Hitler gestaltete den Arbeitsdienst „zu einem Instrument der bewussten Erziehung zur „Volksgemeinschaft“ um.“28

Der 1935 beschlossene RAD – Reichsarbeitsdienst war für männliche Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren verpflichtend,

mit Beginn des Zweiten Weltkriegs auch für junge Frauen.

1932/33 setzte die Gemeinde ihre Arbeitslosen im Deichbau ein, der Sniederdamm wurde gebaut.29

Zwischen 1934 und 1935 richtete die Gemeinde das Herman-Göring-Lager am „Kleinen Slopp“ ein, in dem zunächst 70, später 90 Männer lebten,

die Hälfte kam aus Berlin, die andere Hälfte von Langeoog.

Die Männer führten schwere körperliche Arbeiten aus, wie den Bau von Deichen, Entwässerungsmaßnahmen,

Uferrandsicherungen und die Erhöhung des Flughafengeländes um bis zu 40 Zentimeter.

Die Arbeitsbedingungen waren hart: eine Sechstagewoche, tägliche 8-Stunden-Schichten, keine Freizeitunterhaltung,

wochenlang keinen Kontakt zur Familie, beengte Wohnverhältnisse ohne Strom und eine sehr geringe Entlohnung.

Die Anwesenheit des Arbeitslagers auf der Insel stieß jedoch nicht bei allen auf Zustimmung.

Die Vorstellung, dass Badegäste auf ihren Spaziergängen den „mystischen Gestalten“ begegneten, sorgte für Unbehagen.

Daher forderte der Bürgermeister Hasper 1935, dass die Berliner Arbeiter die Insel verlassen sollten.

Trotzdem waren auch in diesem Sommer noch 100 Männer auf Langeoog tätig.30

Schule

„Im Mittelpunkt des Lebens der Jungen und Mädchen stand zehn Jahre lang die Volksschule.

Fast jeden Tag zogen sie aus dem Süder- und Norderdorf zum Schulgebäude schräg gegenüber der Kirche (heute: Hotel „Logierhus").

Nach dem 30. Januar 1933 blieb in der Inselschule erst einmal vieles beim Alten.

Neu war etwa der „Führerkult“, der auch unter den Kindern betrieben wurde.

Dazu gehörten die Aktivitäten rund um den „Führergeburtstag" am 20. April.

Als Hitler 45 Jahre alt wurde, gratulierten ihm auch die jungen Langeooger in kurzen Schreiben,

denen sie Fotos beigelegt hatten.“31

Ottos Tochter Margarete war im Jahr 1934 schon 20 Jahre alt und somit aus der Schule entlassen.

Sein Sohn Gerhold ging mit seinen 13 Jahren sicher noch zur Schule.

Wir können davon ausgehen, dass auch er an den Glückwünschen beteiligt war.

„Wenig später erhielten sie Antwort aus der Reichskanzlei in der Berliner Wilhelmstraße.

Hitlers persönlicher Adjutant Albert Bormann, der jüngere Bruder von Martin Bormann,

richtete im Mai 1935 den Schülerinnen und Schülern den besten Dank des „Führers" aus, der sich über „alle Eure netten Brieflein,

in denen Ihr Eure besten Glückwünsche zum Ausdruck bringt", und über „die hübschen Photographien" sehr gefreut habe.“

32.

Die Erziehung der Schüler auf Langeoog lag fest in den Händen von zwei notorischen Nationalsozialisten.33

Unterrichtet wurde die Oberstufe ab 1935/36 durch das NSDAP-Mitglied Richard Windemuth und die Grundschuljahrgänge schon vier Jahren zuvor von der Lehrerin,

Neuland-Anhängerin und NSDAP-Mitglied Coba Heyer.

Frau Heyer führte auch die NS-Frauenschaft auf der Insel an, war Mitglied der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) und dem NS-Lehrerbund.

„13-20-jährige Mädchen trafen sich bei ihr zum „Mädchenkreis“, bis dieser 1934 in die Hitlerjugend eingegliedert wurde.“34

Sämtliche Jungen und Mädchen der Oberstufe gehörten 1935 den HJ-Abteilungen für die 10- bis 14-jährigen an,

dem Deutschen Jungvolk bzw. der Jungmädelschaft.35

Am dritten Jahrestag der „Machtergreifung" wurde die HJ-Flagge der Schule eingeweiht.

Über dieses Ereignis berichtete auch der Anzeiger für Harlingerland.

„Am 30. Januar 1936 nahmen die Schulkinder in ihren braunen HJ-Uniformen vor der Schule Aufstellung.

Der Ortsgruppenleiter erinnerte sie daran, welche Bedeutung der 30. Januar und das Hissen der HJ-Flagge hatten.

Während der Wind das rot-weiß-rot gestreifte Tuch mit dem auf der Spitze stehenden Hakenkreuz am Mast erstmals flattern ließ,

sangen die Kinder das Kampflied der HJ, „Unsere Fahne flattert uns voran".

Nach dieser Zeremonie ging es in der Schule mit einer kleinen Feierstunde weiter. Um Windemuth zu zitieren:

„Lehrer Pg. Windemuth" erläuterte „in kurzen, klaren Worten" die Geschichte der NSDAP bis zum 30. Januar 1933,

den er als Geburtstag des Dritten Reiches bezeichnete.

Kaum hatte der Lehrer seine Ansprache „mit einem Sieg-Heil auf den Führer" beendet, klang das Horst-Wessel-Lied durch den Flur der Inselschule.

Zur Feier des Tages versammelte man sich dann vor dem Rundfunkgerät, um eine Brücke von Langeoog nach Berlin zu schlagen.

Im Radio sprach Minister Goebbels…. Damit endete die Schulfeier auf Langeoog.

Goebbels hatte das Schlusswort.“36

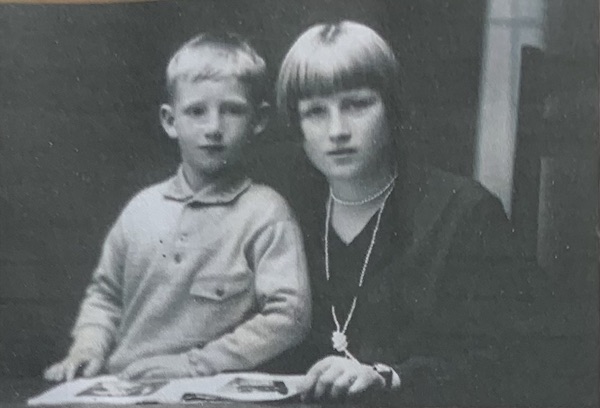

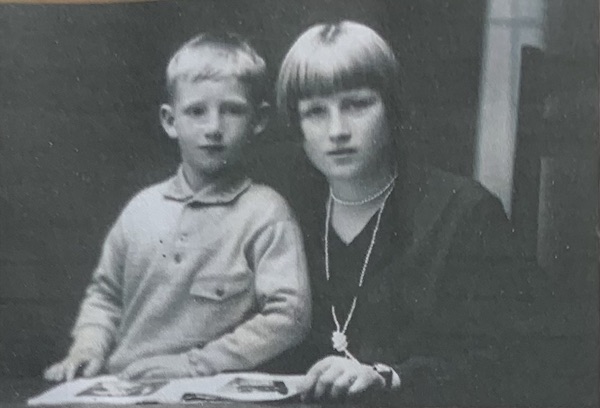

Heinrich und Schwester Anita Leiß

Was haben die Schüler im Jahr 1937 in der Inselschule gelernt?

Wir wissen es sehr genau, da die Lehrer dazu verpflichtet waren für die Schulaufsichtsbehörde Buch zu führen.

Ottos Neffe Heinrich Christian Anton Leiß (* 19.8.1923) war damals 13 Jahre alt und einer von ihnen.

Er war der Sohn des Lok-Führers Arnold Leiß (NSDAP-Mitglied seit 1934) und seiner Frau Johannne geb. Haupt.

„Das Sommerhalbjahr 1937 begann wie immer Mitte April mit einem Gottesdienst für die Schulanfänger in der Kirche gleich um die Ecke.

Ein Auftakt anderer Art folgte nur wenige Tage später, als sich die Schüler am frühen Morgen des 20. Aprils versammelten,

um Hitlers Geburtstag zu begehen - aus diesem Anlass hatten sie anschließend schulfrei.

An anderen Tagen lernten sie, wie ein Viertaktmotor funktionierte,

schrieben einen Aufsatz zum Thema „Kampfflieger über Langeoog" und jäteten Unkraut im Schulgarten oder wässerten die Beete.

Im Mai, als die Temperaturen langsam stiegen, fand viel im Freien statt.

Im Turnunterricht hieß es dann „wegen der günstigen Badezeit jeden Tag baden";

die Schüler machten Gymnastik am Strand, spielten Fußball oder Grenzball, übten Hoch- und Weitsprung im Schulhof.

In der Mittelstraße war eine Hundert-Meter-Strecke abgesteckt.

„Herr Windemuth war jung, sehr sportlich und ein sehr guter Lehrer", urteilte sein Schüler Karl Schnüll junior.

Dass Schwimmen, Bewegungsspiele und Leichtathletik auf dem Stundenplan standen, zeugt davon,

wie die Schule dem neuen, umfassenden Ideal von „körperliche(r) Ertüchtigungsarbeit" folgte.

Nach dem Vorbild der HJ sollte der engere Begriff „Turnen" auch an den Schulen durch „Leibesübungen" ersetzt

und im Sinne des nationalsozialistischen Erziehungsideals als Unterrichtsfach aufgewertet werden.

Zu dem so verstandenen Turnunterricht gehörte das paramilitärische Training.

Schon die Kinder der 3. und 4. Klasse übten laut dem Stoffverteilungsplan des Sommerhalbjahrs 1938 „Antreten", „Wendungen" und „Ausmarsch".

Im Werkunterricht verbrachten die Jungen viele Stunden damit, flugfähige Segelflugmodelle zu basteln.“37

„Im Deutschunterricht schrieben die Kinder einen Aufsatz zum Thema „Hakenkreuz - Symbol des Dritten Reiches" und lasen Gedichte über den „Führer" ...

Im Musikunterricht übten die kleinen Langeoogerinnen und Langeooger drei Wochen in Folge Kampflieder,

Parteihymnen und das Loblied auf Treue und Kameradschaft.

Auch die Sieben- und Achtjährigen sollten schließlich mitsingen können,

wenn die Erwachsenen bei Veranstaltungen das Horst-Wessel- und das Deutschlandlied anstimmten oder am Volkstrauertag das Lied vom guten Kameraden.

Für Abwechslung sorgten Unterrichtsfilme wie „Mädel im Landjahr", die den Mädchen einen Vorgeschmack davon gaben,

was nach dem Ende der achtjährigen Schulpflicht auf sie zukommen würde….

Unterlegt mit Marschmusik und Propaganda-Liedern, zeigte der Film die Mädchen beim synchronisierten Frühsport,

Fahnenappell mit Deutschem Gruß und Antreten mit Eimer und Besen… .“38

„An anderen Tagen fand kein Unterricht statt, weil die Kinder Lumpen, Altglas und Altpapier sammelten oder im Schulgarten arbeiteten.

Das Nebeneinander von modernen Lehr- und Lernformen wie dem ganzheitlichen Unterricht im Freien

und der ideologischen Indoktrination im Sinne des Nationalsozialismus zeigt die Ambivalenz der Volksschule als Schule der Diktatur.“39

„Im Deutschunterricht schrieben die Kinder im April 1939 ein Diktat unter der Überschrift „Der Führer kommt";

Hitler-Reden dienten als Vorlage für Schreibübungen („Der Führer spricht").

Wer im November 1939 an der Volksschule vorbeikam, hörte aus 42 Kinderkehlen das Propagandalied „Wir fahren gegen Engeland",

das Heyer im Musikunterricht ebenso einübte wie das Volkslied „Alle Vögel sind schon da".

Die Kinder des 3. und 4. Schuljahres sangen mit Windemuth nicht nur Lieder der Jugendbewegung, die das Naturerlebnis feierten („Aus grauer Städte Mauern"),

sondern auch Soldatenlieder wie „Kameraden, wir marschieren", „Es leben die Soldaten" und „Ich hatt' einen Kameraden".

Im Zeichenunterricht malten die Kinder die „Deutsche Fahne". … Schon die Jüngsten wurden auf den Opfertod eingeschworen.

So zeichneten die Dritt- und Viertklässler 1938 nicht nur „Fahnen über Nürnberg"

(das heißt: auf dem Gelände des Reichsparteitags), sondern auch Fahnen auf Halbmast.

Im Fach Heimatkunde hieß es jetzt: „Wir schmücken die Gräber der Toten" oder „Die Toten der ,Deutschland`.“40

Zum Schulleben gehörten auch das Gefallenengedenken, nach Kriegsbeginn standen Übungen zum Luftschutz auf dem Lehrplan und es fiel Unterricht aus,

da von den Schülern Luftschutzkeller gebaut wurden.

Auch die Wehrmachtsberichte gehörten zum täglichen Unterricht41

Wie anders mag ein Mitschüler und Namensvetter von Heinrich Christian Leiß, der gleichaltrige Heinrich Adolf de Heer dieses Schuljahr erlebt haben,

das auch sein letztes an der Inselschule werden sollte?

9 Jahre war er alt, als Hitler in Deutschland die „Macht“ übernahm.

Da seine Mutter jüdischer Herkunft war, galt er nach dem Reichsbürgergesetz vom 14.11.1935 als Jude.

Im Jahr 1938 wurde ihm per Gesetz der Schulbesuch „deutscher Schulen“ untersagt.

„Es sei keinem deutschen Lehrer mehr zuzumuten, ein jüdisches Kind zu unterrichten, hieß es in der Begründung...

Der Junge floh noch im selben Jahr mit seiner Mutter in die Niederlande,

nachdem die Gemeinde der Familie die wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen hatte.“42

„Was die Schulzeit des jungen de Heer, der bis 1937 schulpflichtig war, in den Jahren zuvor geprägt hat, kann man sich ausmalen.

Zwar können wir uns dazu nicht auf seine persönlichen Erinnerungen stützen (er starb 2006).

Doch die Konsequenzen von Ereignissen und Entwicklungen, die den Schulalltag auf Langeoog verändert haben, liegen auf der Hand...

Der Diskriminierung, die im direkten Ausschluss gipfelte, gingen zahlreiche indirekte Maßnahmen voraus, die ein jüdisches Kind im Schulalltag ausgrenzte.

Wenn Windemuth zu Unterrichtsbeginn vor die stehende Klasse trat, den rechten Arm hob und „Heil Hitler" rief,

wie es ein Erlass seit 1934 vorschrieb, wie mochte sich da ein Kind fühlen, dem der Hass nicht entgangen sein konnte,

der seiner Familie in Hitlers Namen entgegenschlug? Welche Folgen hatte es,

wenn ein deutsch-jüdischer Junge von speziellen, im Zeichen des Nationalsozialismus stehenden Schulveranstaltungen ausgeschlossen wurde,

weil es Vorschrift war?

Wenn er auf Auszeichnungen für schulische Leistungen, etwa ein Buchgeschenk, nicht hoffen durfte,

weil dafür nur jene Schüler in Frage kamen, die als Angehörige der HJ oder anderer NS-Organisationen

»in vorbildlicher Weise ihre Gemeinschaftspflicht erfüllen“?

Wie wirkte die Begeisterung der anderen für die Hitler-Jugend, der ein jüdischer Junge nicht angehören durfte,

die aber den Schulalltag prägte? Was mochte der Junge empfinden, wenn die Schulfahne gehisst wurde?

Was, wenn die Mitschülerinnen und -schüler völkische und antisemitische HJ-Lieder sangen?“43

Über die Familie de Heer erfahren wir später noch mehr.

Verfolgung und Vertreibung

Es ist unklar, inwieweit die Familie Leiß direkt an den folgenden Vorgängen beteiligt war.

Als Gemeindemitglied, Mitglied der NSDAP und Kassenführer der NSV, als Familienvater

und schon allein der begrenzten Personenanzahl auf der Insel geschuldet, wird Otto Leiß zumindest um die Vorgänge gewusst haben.

Spitzelei, Denunziation und Überwachung war Teil der NSDAP-Ortsgruppen,

die auf der kleinen Insel Langeoog sicher einer totalitären Kontrolle geglichen hat.

Man wusste, wer bei Spendensammlungen wie viel gespendet hatte,

wer wie politisch einzuordnen war, wie es um seine „Erbgesundheit“ stand und

dergleichen mehr.44

Verfolgung von politisch Andersdenkenden

Auf Langeoog kam es während der Zeit des Nationalsozialismus zur Verfolgung zweier kommunistischer Familien.

Heinrich Schmitt, ein Buchhalter aus Wiesbaden, der im Rathaus der Insel arbeitete, und seine Familie wurden derart unter Druck gesetzt,

dass sie sich gezwungen sahen, die Insel zu verlassen.

Das erlebte Unrecht hinterließ tiefe Spuren:

„Er und seine Frau konnten `das Böse`

nicht vergessen, das sie in dieser Zeit erlebt haben.“45

Roolf Wilts, der 1942 mit Frau und Sohn von Norden nach Langeoog zog, wurde zu einem Monat Gefängnis verurteilt

und weitere drei Monate in „Schutzhaft“ genommen.

46

Im Jahr 1933 hatte er kommunistische Flugblätter verteilt und Plakate aufgehängt.

Zwangssterilisation

Ottos Sohn Gerhold war im selben Jahr geboren, in dem auch der Kirchendiener Eilt Schipper

und seine Frau Eva ihren Sohn Jacob auf Langeoog zur Welt brachten.

Die beiden Jungen waren sicher schon ein paar Jahre Schulkameraden, als im September 1935 der Langeooger Kirchendiener Eilt Schipper und

seine Frau Eva ein amtliches Schreiben erhielten, das ihr Leben veränderte.

Sein Schicksal wird ausführlich im Buch „Langeoog – Biographie einer deutschen Insel“ von Jörg Echternkamp geschildert,

aus dem ich hier eine längere Passage zitieren möchte:

„Es ging um ihren jüngsten Sohn Jakob, der im August 14 Jahre alt geworden war.

Das Erbgesundheitsgericht beim Amtsgericht in Aurich meinte erkannt zu haben, dass seine Eltern einen „geistig minderwertigen Eindruck" machten.“

Zudem hatte der Junge in einer Untersuchung - von einem Intelligenztest zu sprechen verbietet sich hier -

zwar die Fragen, die auf Schulwissen gründeten, richtig beantwortet. Doch sein Allgemeinwissen habe „erhebliche Lücken gezeigt".

Deshalb ging das Gericht davon aus, dass Jakob „erblich belastet war.

Es stellte daher fest: „Angeborener Schwachsinn im Sinne der Ziffer 1 des Abs. 2 des §1 des Gesetzes zur Verhütung erbranken Nachwuchses liegt vor."

Das Gericht wies in seiner Begründung darauf hin, dass nach aller wissenschaftlichen Erfahrung „mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen (ist),

dass etwaiger Nachwuchs des Kranken an schweren geistigen oder körperlichen Gebrechen leiden" wird.

So lautete auch die Formulierung im Gesetz.

Das Gericht folgte am 19. September 1935 dem Antrag des Amtsarztes aus Wilhelmshaven Erich Mangelsdorf', Jakob Schipper „unfruchtbar zu machen".

Mangelsdorf, der bereits in den 1920er Jahren Vorträge über Eugenik gehalten hatte

und seit 1929 in Personalunion die Gesundheitsämter von Wittmund und Wilhelmshaven leitete,

war als glühender Verfechter des Erbgesundheitsgesetzes bekannt.

An der Sitzung des Amtsgerichts Aurich im Bürgermeisteramt auf Langeoog hatten der Landgerichtsrat Remmers als Vorsitzender,

der SS-Angehörige und Medizinalrat Dr. Ewald Winter aus Emden und der Arzt Dr. med. Helmut Roelfs aus Dornum teilgenommen.

Der Langeooger Schüler sollte sterilisiert werden. Für die Diagnose war die Familiengeschichte entscheidend.

Es kam weniger auf das tatsächliche Verhalten an als auf die unterstellte „erbbiologische" Disposition,

die sich aus der Beurteilung der älteren Generationen ergab. Jetzt wurde das eugenische Programm,

über das der Inselarzt die Langeooger Ende 1933 informiert hatte, in ihren eigenen Reihen erbarmungslos umgesetzt.

Hier kamen jene Langeooger Mitbürger und Amtsträger ins Spiel,

die den Betroffenen und seine Familie durch entsprechende Zeugenaussagen belasteten.

So gab der Inselarzt Paul Bunse zu Protokoll, dass Jakobs 61-jähriger Vater ein „Säufer" sei, der bereits morgens,

wenn er den Jungen zur Schule bringt, nach Alkohol rieche.

Seine Mutter, hieß es in der Akte, sei „psychopathisch".

Dass die Hälfte der zwölf Geschwister totgeboren oder vor Vollendung des zweiten Lebensjahres gestorben waren,

ein Onkel mütterlicherseits in Amerika als verschollen galt und ein Onkel väterlicherseits Landstreicher war, sollte die Diagnose bestätigen.

Der Bürgermeister und Kurdirektor Hasper wurde mit den Worten zitiert, dass im Dorf „allgemein bekannt (ist),

dass der Junge an angeborenem Schwachsinn leidet, aber sonst nicht böswillig ist".

Hasper und Bunse waren denn auch am 19. September 1935 zur Hauptverhandlung ins Bürgermeisteramt von Langeoog geladen,

wo Eilt Schipper und seine 54-jährige Frau den Vorwurf des Alkoholismus energisch bestritten.

Hasper bestätigte, dass die Eltern nur bei Gelegenheit etwas tränken, im Übrigen durch ihren Lebenswandel nicht unangenehm auffielen.

Die weiteren Untersuchungen lassen sich im Sinne von selbsterfüllenden Prophezeiungen verstehen.

Ein Merkblatt, das jedem „Erbkranken" gegen Unterschrift ausgehändigt wurde, erinnerte die Familie an den Zweck des angeordneten Eingriffs -

„die Weiterverbreitung von Erbkrankheiten zu verhindern" - und erläuterte nüchtern den medizinischen Prozess.

Die „Unfruchtbarmachung" werde so durchgeführt, dass die Hoden (bzw. die Eierstöcke) nicht entfernt würden

und gesundheitliche Folgen nicht zu befürchten seien; weder „das Geschlechtsempfinden"

noch „die Fähigkeit zum Geschlechtsverkehr" würden durch die Operation beeinträchtig. ...

Doch die entsetzten Eltern versuchten, auf dem Rechtsweg gegen diesen Gerichtsbeschluss vorzugehen.

Der Vater legte umgehend Beschwerde bei der nächsthöheren Instanz, dem Erbgesundheitsobergericht (EGOG) in Celle ein.

Der Wissensstand seines Sohnes sei kein Zeichen von Schwachsinn, betonte er,

sondern abhängig vom Stand der körperlichen Entwicklung und den Schulkenntnissen.

Dass „Jakob nicht an Blödheit leidet, sieht ein Laie", schrieb der Vater

und dass er „mit ruhigem Gewissen niemals meine Einwilligung erteilen" könne zu diesem „unverantwortlichen Missgriff". ...

Die Beschwerde hatte aufschiebende Wirkung. In Celle fand bereits am 5. November 1935 eine Sitzung in der „Erbgesundheitssache Jakob Schipper" statt. ...

Die Herren beschlossen, die Beschwerde des Kirchendieners aus Langeoog zurückzuweisen. ...

Das Urteil des Erbgesundheitsobergerichts war endgültig. ...

Gegen den Widerstand seiner Eltern wurde Jakob daraufhin ins Städtische Krankenhaus nach Wilhelmshaven verbracht.

Der endgültige Beschluss des EGOG hatte dem Amtsarzt nämlich die Möglichkeit geboten, die Sterilisierung

„auch gegen den Willen des Unfruchtbarzumachenden auszuführen",...

Der Amtsarzt bat dazu die Polizei um Unterstützung. Am Zwangscharakter bestand kein Zweifel:

„Soweit andere Maßnahmen nicht ausreichen, ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges zulässig."

Wir wissen nicht, ob sich Jakob und seine Eltern in ihr Schicksal fügten

oder ob Polizisten den Jungen mit Gewalt von der Insel aufs Festland nach Wilhelmshaven bringen mussten.

Im dortigen Krankenhaus wurden ihm am 7. März 1936 die Samenleiter durchschnitten, wie er nach Kriegsende berichtete.

Die Kosten trug die Krankenversicherung. ...

Sieben Jahre später, mitten im Krieg, sollte sich das Erbgesundheitsgericht Aurich erneut mit dem Fall befassen.

Den Anlass gaben, folgt man den Akten, Jakobs positive Entwicklung - und seine Überzeugung,

dass man die Zeugungsfähigkeit durch eine Operation wiederherstellen könne.

Das hatte man ihm bei seiner Musterung im Juni 1940 wissen lassen, wo Jakob wegen der Sterilisierung zunächst ausgemustert worden war.

Wie sich herausstellte, war der Junge zu einem „normalen" jungen Mann herangewachsen.

Er hatte von 1936 bis 1938 als landwirtschaftlicher Gehilfe unter anderem in Bohlenberge (Zetel) gearbeitet, dann 1940/1941 kurzzeitig in Bremen.

Zu den Arbeitgebern, die ihm gute Zeugnisse ausstellten, gehörte der Langeooger Landwirt Erich Falke,

der Pächter der Meierei, wo Schipper vom Mai 1938 bis November 1940 beschäftigt war.

Falke hatte seine Hilfskraft als „einen fleißigen Menschen" kennengelernt, der für sein Alter „schon sehr selbständig arbeiten" könne.

Jakobs Vater war im August 1940 gestorben. Anschließend wurde Jakob auf eigenes Drängen nachgemustert und zur Marine-Artillerie eingezogen.

Seine „Wehrfähigkeit", durch die Einberufung nachgewiesen, stand in schreiendem Widerspruch zur Begründung der Sterilisation.

In der Marine wurde er jedoch so gehänselt, dass er „keine Lust (mehr hatte),

diese (Zeugungs-) Unfähigkeit gegenüber meinen Kameraden weiterhin spüren zu müssen".

Im Mai 1942 etwa musste er sich von einem Kameraden in Gegenwart eines anderen „wegen die (sic) Sache [...] beschimpfen lassen".

Bei der Kriegsmarine, wo sich ein Oberstabsarzt des Falles annahm, bestand 1942 erstmals die Möglichkeit einer Operation auf Kosten der Wehrmacht -

vorausgesetzt, dass ein Gericht das Urteil von 1935 zuvor kassierte.

Das Wehrbezirkskommando Wesermünde hatte bereits im Juli 1941 eine Untersuchung veranlasst, die eine „Spätentwicklung" diagnostizierte.

Schipper drängte immer wieder auf einen Termin, um endlich als Soldat, wie er im Mai 1942 schrieb, „meine Pflicht zu tun,

und wenn es sein muss(,) mein Leben fürs Vaterland zu lassen".

Am 8. September 1942 endlich wurde er am Erbgesundheitsgericht in Aurich erneut einer „Intelligenzprüfung" unterzogen.

Dabei zeigte er sich „zeitlich und örtlich orientiert".

Seine Schulkenntnisse und sein „allgemeines Lebenswissen ist ausreichend".

Jakob Schipper rechne und lese „fließend" und könne das Gelesene auch vollständig und korrekt wiedergeben.

Das Gericht schwang sich zu der Feststellung auf, dass Jakob am Zeitgeschehen „regen Anteil" nehme und die Dinge „mit offenen Augen" verfolge.

Auch sein Wissen schien ihrer Meinung nach für den landwirtschaftlichen Bereich ausreichend zu sein.

Mehr noch: Der junge Mann aus Langeoog, dem 1935 vererbter Schwachsinn attestiert worden war, diente erfolgreich in der Wehrmacht,

wo er seinen Platz als Soldat gut ausfülle. Das Erbgesundheitsgericht konnte deshalb keinen angeborenen Schwachsinn mehr erkennen,

sondern stellte seinerseits einen Fall von „Spät-Entwicklung" fest. ...

Eine solche Revision noch zu NS-Zeiten war ungewöhnlich….

Die Sterilisierung war auch nicht rückgängig zu machen. Eine Operation blieb erfolglos. Jakob konnte seinen Vornamen nicht,

wie üblich, an einen Sohn weitergeben.

Dafür nannte sein Bruder Eilt seinen 1944 geborenen Sohn, Jakobs Neffen, Eilt Jakob."47

Dieser Fall steht nicht allein. „Mindestens zehn (!) Verfahren wegen „Unfruchtbarmachung“

lassen sich anhand überlieferter Akten für Langeoog nachweisen.48

Hier sollen nur die Namen der Opfer aufgeführt werden und an sie erinnert werden.

Ihre bewegende Geschichte ist in dem eingangs genannten Buch nachzulesen.

Diese sieben Männer und zwei Frauen waren die Opfer:

Johann Biel wurde 1935 „angeborener Schwachsinn“ attestiert,

seine Mutter erklärte sich mit der „Unfruchtbarmachung“ vor Gericht einverstanden, sie wurde kurz darauf im Krankenhaus Wilhelmshaven durchgeführt.

Damit galt er als „geheilt“.

Bei der 29-jährige Mimi Recker und ihrem Bruder Gerd wurden „schwerer Alkoholismus und angeborener Schwachsinn“ diagnostiziert.

Die Geschwister versuchten unter einem Vorwand die „Unfruchtbarmachung“ herauszuzögern, beide wurden im Januar 1936 in Wilhelmshaven zwangssterilisiert.

Georg Schöl wurde im Alter von 38 Jahren eine Schizophrenie bescheinigt.

Er arbeitete als Gepäckträger auf Langeoog und hatte 1923 wegen Depressionen und Burnout zwei Monate im Sanatorium Rasemühle verbracht –

möglicherweise sind die Ursachen dafür an der Teilnahme am 1. Weltkrieg zu suchen.

Darüber hinaus wurde ihm Alkoholismus, Gewalt gegenüber seiner Frau und Impotenz vorgeworfen.

Das Gericht lehnte den Antrag des Amtsarztes ab, er wurde 1935 zur Beobachtung in die Landesheil- und Pflegeanstalt Hildesheim eingeliefert.

Eine Zwangssterilisation wurde angeordnet, obwohl er während seines Aufenthalts „in keiner Weise aufgefallen“ war.

Der 30-jährige Hotelierssohn des Hotels „Germania“ Theodor Peters wurde, ebenso wie Teile seiner Familie 1935/36 des Alkoholismus beschuldigt.

Mutter und Ehefrau widersprachen vehement und vermuteten Verleumdung. Das Gericht ordnete die Unfruchtbarmachung an.

Ein Rechtsanwalt legte Beschwerde ein, Zeugen wurden vernommen, die zu Peters Gunsten aussagten,

die Beschwerde wurde trotzdem zurückgewiesen und die Unfruchtbarmachung angeordnet.

Die Familie Peters gab nicht auf und ließen einen Antrag auf Wiederaufnahme stellen und wand sich mit einem „Gnadengesuch“ an die Reichskanzlei.

Eine weitere Beschwerde wurde beim Reichsinnenminister eingereicht. 1938 wurde Theodor Peters im Krankenhaus in Norden zwangssterilisiert.

Bei seinem Cousin dem Rettungsschwimmer Theodor Peters wurde ebenfalls „schwerer Alkoholismus“ diagnostiziert.

Auch seine Ehefrau und Mutter wiesen die Vorwürfe zurück. Das Verfahren wurde auf ein Jahr ausgesetzt.

Das Erbgesundheitsgericht lehnte eine Unfruchtbarmachung schließlich ab.

Der Kaufmannssohn Heinrich Pauls hatte nach der Geburt unter einer Deformation beider Füße gelitten

und wurde nach dem Ersten Weltkrieg in Hannover erfolgreich operiert. Eine Sterilisation wurde vom Amtsarzt Mangelsdorf beantragt.

Eine Beschwerde wurde gestellt, ein Rechtsanwalt eingeschaltet, Pauls wand sich direkt an Hitler,

eine Wiederaufnahme des Verfahrens wurde gestellt, Ahnenforschung wurde betrieben.

Es half nichts: Am 15. Juni 1938 wurde Heinrich Pauls unfruchtbar gemacht.

Heinrichs Schwester Käthe (Catharina) Pauls sollte wegen erblicher Fallsucht sterilisiert werden.

Der Antrag des Amtsarztes wurde abgelehnt, seine Beschwerde ebenso.49

Der Matrose Harm Börgmann geriet auch in das Visier von Hasper und Bunse.

Er war einer der Rettungsmänner, der 1942 nach der Rettung der REICHSPOST ausgezeichnet werden wird,

daher lohnt es sich hier noch einmal besonders hinzuschauen:

„Der 30-jährige Matrose Harm Börgmann, der 1928 auf die Insel zurückgekehrt war und dort eine Familie gegründet hatte,

wurde ebenfalls des Alkoholismus bezichtigt. Er sei im Dorf „als typischer Säufer bekannt", gab Hasper an.

Vor seiner Heirat habe Börgmann, der im Süderdorf einen Steinwurf von der Rettungsstation entfernt wohnte, „in Höhlen" gehaust.

Vom Hörensagen glaubte Hasper zu wissen, dass Börgmann mehrere Einbrüche begangen habe; ob und wie oft er tatsächlich vorbestraft war,

ließ sich im Bürgermeisteramt jedoch nicht feststellen.

Bunse dagegen war kaum zu bremsen. Börgmann hatte offenbar das bereits verlobte Dienstmädchen der Familie Bunse „verführt":

auf dem Rückweg von einer Tanzveranstaltung in Langeoog wahrscheinlich angeheitert, mehr oder weniger freiwillige Hingabe."

Der Arzt hatte nicht verhindern können, dass der „Inseltaugenichts" das Mädchen aus einer guten Rehburger Handwerkerfamilie zur Frau nahm.

Das ärgerte den Arzt umso mehr, als selbst Pastor Harms ihm in den Rücken gefallen sei.

Börgmann gebe sich seit der Heirat als Biedermann, was Bunse ihm nicht abnahm.

Der am ganzen Körper tätowierte Ex-Matrose sei wegen Diebstahls vorbestraft, seine Schwester „anscheinend Dirne".

Eins seiner fünf Kinder sei „rachitisch" und schiele, hob der Arzt hervor.

Börgmanns Mutter „Scheint Trägerin der schlechten Erbmasse"; sie habe den Jungen nach dem Tod ihres Mannes, der Harm Hausverbot erteilt hatte, aufgenommen.

Börgmann war als Helmpflanzer bei der Gemeinde angestellt und hatte sich seit seiner Heirat nichts mehr zu schulden kommen zu lassen.

Doch „es schien nur so", als ob er sich gebessert hätte; in Wahrheit habe seine Frau Selma alles stillschweigend ertragen.

Von der Hebamme, Luise Tongers, habe Bunse jedoch erfahren, dass Börgmann „wieder hemmungslos säuft" und „Saufschulden" anhäuft.

Börgmann habe ihn gar gebeten, verriet der Hausarzt, dass dieser seiner Frau ein Mittel gebe, damit sie „kein weiteres Kind kriegte!"

Das Ausrufezeichen betont eine Empörung, die keinen Widerspruch zuließ.

Dass Börgmann vor 1933 die SPD gewählt hatte, wird Bunse, sofern er davon wusste, ein weiterer Dorn im Auge gewesen sein.

Tatsächlich beruhte die Stellungnahme des Arztes, die Mangelsdorf vorlag, auf Spekulationen, Hörensagen und dem Offenlegen vertraulicher Patientendaten.

Das Erbgesundheitsgericht lehnte den Antrag des Amtsarztes denn auch ab.

Daraufhin legte Mangeldorfs Beschwerde ein und drang auf die Vernehmung des Arztes und der Hebamme.

Mitte Januar 1936 wurde Luise Tongers im Amtsgericht Esens verhört. Ganz im Gegensatz zu Bunse verweigerte sie weitgehend die Aussage.

„Ich bin der Ansicht," ließ die couragierte 35-jährige den Amtsgerichtsrat Ruhkopf wissen,

„dass meine Schweigepflicht als Hebamme sich über das erstreckt, über das ich nach Bl. 5r der Akten Aussagen machen sollte."

Wohl waren ihr Gerüchte zu Ohren gekommen. Doch sie bestritt, aus eigener Anschauung Aussagen über Harm Börgmanns Trinkverhalten machen zu können.

Sie habe ihn nur sehr selten gesehen und nie betrunken.

Bunse, der zwischenzeitlich nach Duisburg umgezogen war, ruderte in seiner schriftlichen Aussage gegenüber dem Erbgesundheitsobergericht zurück.

Er könne sich nur auf das stützen, was „sozusagen ortskundig" sei, und so sei ihm bekannt,

dass Börgmann „ein schwerer Psychopath ist mit asozialen Neigungen".

Als Hausarzt könne er indes nur von gelegentlichen kleinen Erkrankungen berichten und zitternden Händen, die auf Alkoholismus „deuteten".

Dass Börgmann hin und wieder nach Schnaps roch, fand der mit Langeoog bestens vertraute Nervenarzt

„bei den Gewohnheiten der Inselbevölkerung nicht auffällig". Zwar hielt Bunse Börgmanns „leider schon reichlich erfolgte Fortpflanzung für unerwünscht".

Belastbare Beweise für dessen Alkoholismus könne er aber nicht vorlegen.

Damit brach seine inkrimierende, denunziatorische Stellungnahme aus dem Vorjahr wie ein Kartenhaus in sich zusammen.

Das Erbgesundheitsobergericht sah denn auch den Vorwurf des Alkoholismus als nicht erwiesen an und wies Mangeldorfs Beschwerde zurück.

In diesem Fall korrigierten die Gerichte das Betreiben des Amtsarztes.“50

Nachdem auch Mitglieder der NSDAP von Sterilisierungen betroffen waren, registrierte der Kreisleiter Oltmanns

„eine erhebliche Unruhe“, riet zur Mäßigung auf und empfahl den Amtsarzt abzulösen.

Antisemitismus

In einer Zeit, in der die Hotels auf der Insel um Gäste buhlten, die auf ein „arisches“ Umfeld Wert legten.51

und jüdischen Urlaubern auf vielfältige Weise der Zugang zur Insel verwehrt wurde,

kam es auch auf Langeoog zur Verfolgung und Vertreibung jüdischer Mitbürger.

Sie wurden wirtschaftlich ruiniert und aus der Inselgemeinschaft ausgeschlossen.52

So wurde der Pächter der Meierei Falke vom Kreisbauernführer angewiesen, keine Geschäfte mit der größten ostfriesischen Firma Wolff –

einem jüdischen Unternehmen zu machen und auch die Tage der Schlachterei Weinthal auf Langeoog waren gezählt.

„Walter Weinthal starb 1838 im KZ Buchenwald, die Familie von Elkan und Rosa Weinthal

mit ihren fünf Kindern wurde 1940 nach Wunstorf umgesiedelt

und 1942 ins besetzte Polen deportiert, wo sie im Warschauer Ghetto oder im Vernichtungslager Treblinka ums Leben kamen.“53

"Eine betroffene Langeooger Familie sollte nach dem Krieg vor Gericht ziehen und den Fall damit aktenkundig machen.

Deshalb und weil die spätere Schwiegertochter ihre Erinnerungen und Familienfotos bereitwillig teilte,

kann die Geschichte hier erzählt ... werden.“54:

Margarethe und Pieter de Heer betrieben unterhalb des Wasserturms das „Café Dünenschlösschen“ in dem bis zu 250 Personen Platz fanden.

Angeschlossen war ein Geschäft für Molkereiprodukte.

„Familie de Heer wohnte vor dem Umzug nach Langeoog in Recklinghausen, Pieter de Heer war gebürtiger Niederländer.

Margarethe de Heer entstammte einer jüdischen Familie, war aber zum Christentum konvertiert.

Die Konversion war für die Nationalsozialisten aber wertlos, die Familie galt nach der NS-Ideologie dennoch als „jüdisch“ und wurde entsprechend verfolgt.

Vor der Machtergreifung hatten die de Heers eine glückliche und erfolgreiche Zeit auf Langeoog,

das Geschäft und das Café liefen so gut, dass 1930 auch noch die Pension „Haus Dünenlust“ an der Mittelstraße hinzukam.

Zeitzeugen erinnern sich, dass die Familie als liebenswürdig galt, besonders Frau de Heer wurde als sehr mütterliche Pensionswirtin beschrieben.

Ihr Sohn Heinrich de Heer war beim Umzug nach Langeoog im Grundschulalter und besuchte die Inselschule.

“Nach Machtergreifung der Nazis wurde die Familie zunehmend mit antisemitischem Hass überzogen,….“

55

Die Langeooger HJ ließ vorm Dünenschlößchen Posten aufstellen, um die Kunden am Betreten zu hindern. NSDAP-Mitglieder pöbelten Besucher an.

Die Betreibe wurden besudelt und mit Teer beschmiert, an der Hauswand stand eines Morgens in leuchtenden Farben der Spruch:

„Wer vom Juden frißt, der stirbt daran.“

Wer sich in der Pension einquartiert, konnte sicher sein, von Nationalsozialisten im Dorf beleidigt und bedroht zu werden.

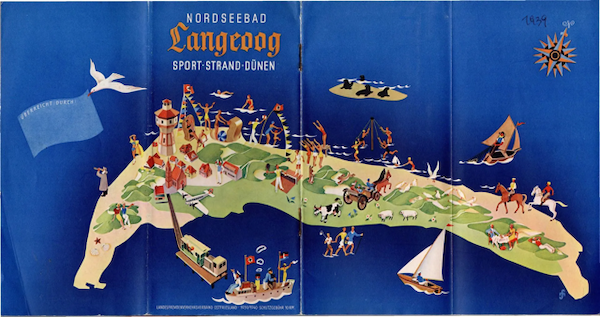

In Inselprospekten und auf Ansichtskarten tauchen die Geschäfte nicht mehr auf und

schließlich wurde auch die Konzession für Beherbergungsbetriebe entzogen.

Die Familie versuchte sich mit rechtlichen Mitteln zur Wehr zu setzen – wenn auch vergeblich.

56

„Schließlich floh die Familie, wirtschaftlich ruiniert und gesellschaftlich ausgegrenzt,

1938/39 in die Niederlande nach Winschoten, wo sie eine Eisdiele eröffneten.

„Dass die Familie dort unbehelligt blieb, grenzt an ein Wunder“, ergänzt Erhard Nötzel,

„denn auch Winschoten war eine Hochburg des Nazi-Terrors.“57

Das Dünenschlösschen „war 1940 abgerissen worden – sehr wahrscheinlich nur unter dem Vorwand eines Bombenschadens,

wie der Historiker Jörg Echternkamp belegen konnte.

Zuvor war es geplündert worden, den Bauschutt holte sich die Wehrmacht. Eine Entschädigung bekam Familie de Heer dafür nie.

Haus Dünenlust wurde 1940/41 zwangsversteigert und einer „Arierin“ übertragen — der Ehefrau eines SS-Angehörigen.

1951 erlangten die de Heers nach aufwändigem Gerichtsprozess die Pension zurück und zogen trotz der traumatischen Erfahrungen wieder nach Langeoog.

Sohn Heinrich blieb im niederländischen Exil.

1964 verkaufte Margarethe de Heer die Pension an die Langeooger Familie Westerkamp.

Pieter der Heer starb 1954 auf Langeoog, Margarethe de Heer 1972, beide wurden auf dem Friedhof an der Inselkirche beerdigt.

Die Gräber sind heute allerdings nicht mehr erhalten.

Vor dem „Haus Dünenlust“ wird künftig eine Tafel an die de Heers erinnern,

am Ort des ehemaligen Dünenschlößchens wurde mit der Verlegung von Stolpersteinen ein Zeichen dafür gesetzt,

dass sich die Langeooger und Langeooger auch diesem Teil der Inselvergangenheit stellen und möchten,

dass sich das erlittene Unrecht nicht wiederholt.

58

Zweiter Weltkrieg

Schon ab 1937 begann der Ausbau der Insel zu einem Militärstützpunkt. Ein Flugplatz und ein Scheinflugplatz wurden gebaut, der Hafen wurde ausgebaut,

zwei Siedlungen für die Familien der Luftwaffe und der Marine kamen hinzu.

Da Bauland fehlte, musste ein 150 Hektar große Fläche vorbereitet und aufgeschüttet werden,

Deichbauarbeiten waren nötig, auch Unterkünfte für die Arbeiter mussten zunächst hergestellt werden.

Hinzu kamen Schutzbunker, Flak- und Radaranlagen und der Ausbau der Trinkwasserversorgung.59

Gisela Hennig schreibt in ihrer Autobiographie „Ein Leben wie Ebbe und Flut“ im ihrem Eintrag vom 1. Juni 1949:

"Eine riesige schwarze Fläche zog sich vom Hafen bis fast zu den Dünen und dem Dorfrand entlang.

Kein Hälmnchen Gras, kein Busch, kein Baum! Eine Mondlandschaft aus Asphalt, aufgepflügt in mächtigen Schollen – eine ehemaliger Militärflugplatz!

Überall Reste des vergangenen Krieges: alte Baracken, Splitterschutzgräben, Bunker.

Die breiten betonierten Landebahnen halbseitig aufgesprengt."60

Französische und russische Kriegsgefangene leisteten Zwangsarbeit.

Insbesondere die etwa 300 bis 400 russischen Gefangenen litten unter schwerer Arbeit, miserabler Unterbringung,

einer brutalen Wachmannschaft und ständigem Hunger.

Die Einheimischen auf Langeoog verhielten sich gegenüber den Gefangenen ebenfalls nicht anders als die Menschen im "Reich":

Die Mehrzahl sah weg, wenige versuchten zu helfen.

Die meisten Gefangenen kamen aufgrund der unmenschlichen Behandlung ums Leben. Die Toten wurden, wenn es dunkel war,

hinter dem damals neuen Inselfriedhof in einem Massengrab verscharrt.61

Heute findet sich dort eine Gedenkstätte.

Langeoog war wiederholtes Angriffsziel alliierter Flugzeuge,

die jedoch meist Flur- oder Sachschäden verursachten.62

Aus dem Tagebuch einer jungen Inselbewohnerin. Eintrag vom 1.7.1940:

„In der letzten Nacht um 1 Uhr weckte mich meine Mutter, denn die Flak schoss und wir hörten auch Flugzeuge.

Wir gingen sofort in den Luftschutzkeller. Nach einer kurzen Zeit wurden es schon wieder ruhig.

Ich legte mich dann ins Bett zum schlafen, während die anderen noch aufblieben.

Als ich eben eingeschlafen war wurde ich wieder aufgeweckt. Wir waren gerade im Luftschutzkeller, als ein scharfer Knall ertönt.

Als wir draußen waren (…) sahen wir eine große Rauchwolke. Mein Vater und Tjark-Georg fuhren sofort weg, denn sie sind beide in der Feuerwehr.

Als sie wiederkamen erzählten sie, dass sechs Bomben abgeworfen worden wären und Uli Peters,

Heini Peters und unser Gendarm Schuchard, die beim Wasserturm standen, dadurch getötet wurden.

Schuchard lebte erst noch, während Uli und Heini Peters sofort tot waren.

Unter den 6 Bomben war eine mit Zeitzündung. Die Bewohner der umliegenden Häuser mussten das Gebiet sofort verlassen.

Die Bombe explodierte am Mittag. Sie richtete keine größeren Schäden an. Die Bewohner konnten dann wieder in ihre Häuser gehen.

Am Nachmittag haben wir uns die Unglücksstelle angesehen. Die Verkaufsbuden von Tillmann und Scharnbeck waren schwer beschädigt.

Auch das Dünenschlösschen und die Schokoladenbude hatten viel abgekriegt. Bei Westerkamps Haus war der Giebel eingedrückt und in den Mauern waren Löcher.

In den umliegenden Häusern waren die Fenster zertrümmert.“63

Otto Leiß war zu Kriegsbeginn 53 Jahre alt. Von Januar 1943 bis 1944 war Otto, laut eigenen Angaben,

beim Luftschutz Blockwart und machte „Wache bei Luftangriffen“.

An Reisen oder Feldzügen im Ausland nahm er nicht teil (siehe Entnazifizierungsakte).

Von ca. November 1944 wurden er und sein Bruder Arnold im Volkssturm ausgebildet und Otto war von März bis Mai 1945 dort Zugführer.

Otto gab in der Entnazifizierungsakte an: „Ich war in Langeoog Kassenwalter der N.S.V. und

wurde deshalb interniert vom 26. Mai 1945 bis 10. Nov. 1945“. Zu diesem Zeitpunkt war er 58 Jahre alt.

Sein Sohn Gerold Leiß fuhr während des Krieges auf einem U-Boot, zuletzt als leitender Ingenieur (Lt.ing U-485. Pow. 14.05.45. Camp.18. Pow.No.B.105683).

Nach dem Krieg war er Altbetriebsinspektor und Wassermeister vom Wasserturm auf Langeoog.

Ottos Neffe Herbert Ernst Leiß war nach seiner Ausbildung als Matrose auch bei der Kriegsmarine tätig,

fuhr als Steuermann auf verschiedenen U-Booten und kam in Kriegsgefangenschaft.

Herbert Ernst Leiß wurde in die Kategorie V eingestuft: Entlastet. Herbert fuhr auf verschiedenen Schiffen und

wurde von 1956 bis 1973 Chefkapitän der Inselreederei Langeoog (zuletzt als Kapitän auf der Langeoog IV).

Entnazifizierung und „Persilscheine“

Seinen Beruf durfte Otto bis zum 15. Juli 1947 nicht mehr ausüben, er war als „politisch nicht tragbar“ befunden worden.

Er bat wegen „unbilliger Härte“ um Nachprüfung seiner Entlassung.

Alle Gemeindebeiräte hatten sich in geheimer Abstimmung einstimmig für die Wiedereinstellung von Kapitän Leiß ausgesprochen.

„Auch die schärfsten Antifaschisten und Nazigegner schenken Leiß vollstes Vertrauen.“64

Beigefügt waren dem Schreiben sogenannte „Persilscheine“.

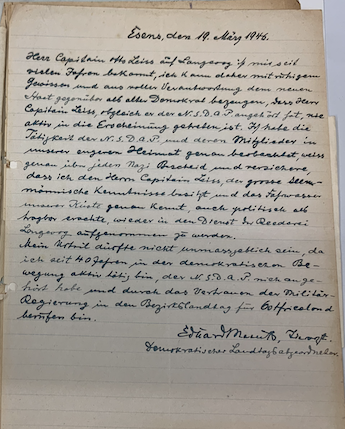

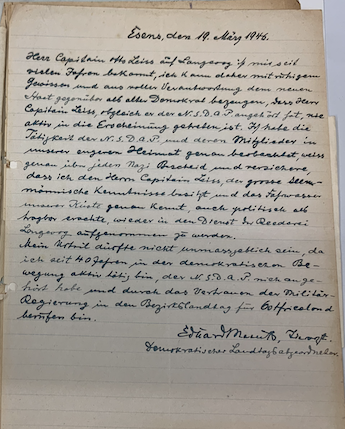

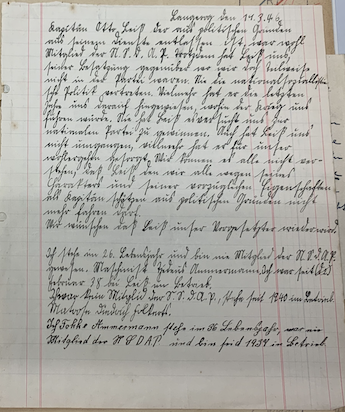

Im Zusammenhang mit den Entnazifizierungsverfahren nach Kriegsende trat der überzeugte Demokrat,

der Tierarzt und späterer Bürgermeister Eduard Meents gegenüber der Militärbehörde als Leumundszeuge auf und stellte Otto Leiß ein Zeugnis aus,

in dem er ihm eine Distanz zu den Nationalsozialisten bescheinigte.

Diese waren für Personen des öffentlichen Lebens mit NS-Vergangenheit zwingend erforderlich, um wieder arbeiten zu könnten.

Eduard Meents gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Esenser Ortsgruppe der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) in Esens und

war Landtagsabgeordneter, als er schrieb:

Das Bild kann vergrößert werden.

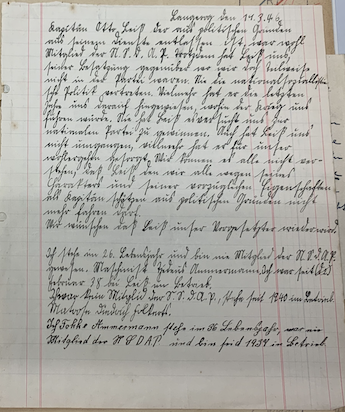

Drei langjährige Mitarbeiter von Otto sagen ebenfalls zu seinen Gunsten aus:

Das Bild kann vergrößert werden.

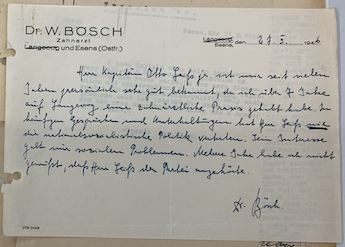

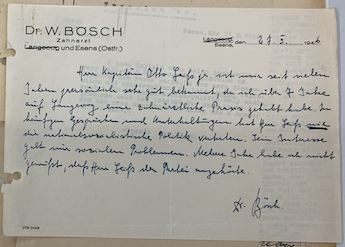

Und ebenfalls der Zahnarzt Dr. W. Bönsch von Esens schrieb zu Gunsten Otto Leiß:

Das Bild kann vergrößert werden.

Dr. Wagner von Langeoog schrieb weiter: „Für den Fall der Erheblichkeit nehme ich auch auf eine Auskunft von Frl. Elisabeth Andree bezug,

die bestätigen kann wie günstig Leiß durch Frau Grete Engelmann, eine Schwester des Frl. Andree, beurteilt wird.

Frau Engelmann war mit einem Juden verheiratet und hatte unter den Auswirkungen des Nationalsozialismus besonders zu leiden“65

Sie alle zeichnen das Bild eines rechtschaffenen, zurückhaltenden und zugleich arbeitsamen Ostfriesen. Sie beschrieben einen Mann mit edlem Charakter,

dem es nur um soziale Probleme auf der Insel ging, der nie die nationalsozialistische Politik vertreten hat und

nie aktiv daran teilgenommen hat, der vor den Folgen des Krieges warnte und vorzügliche Eigenschaften als Kapitän besitzt.

Otto Leiß durfte 1947 wieder eingestellt werden, da er sein Amt „nur in rein menschlichem Sinne ausgeübt hat“

und „nur als nominelles Mitglied zu bewerten ist“.

Die Militärregierung stufte ihn am 18. Sep. 1947 in die Kategorie 4 ein: Mitläufer.

➸ Direkt zu Otto Leiß im Stammbaum

Quellen:

- https://www.seenotretter.de/magazin/vor-80-jahren-einsatz-im-packeis-vor-langeoog

- Echternkamp, S. 140

- ebd., S. 460

- https://www.ids-mannheim.de/lexik/sprachliche-sozialgeschichte-1933-bis-1945/belege-des-monats/maerz-2020/

- Echternkamp, S. 571

- ebd., S. 568-569

- ebd., S. 571

- https://presseportal.zdf.de/fileadmin/user_upload/3sat/Dokumente_PDFs/2023/Gutachten_Sabrow_Langfassung.pdf

- Echternkamp, S. 620, 513

- ebd., S. 462

- ebd., S. 465

- ebd., S. 578/580

- ebd., S. 465

- ebd., S. 472

- ebd., S. 521

- ebd., S. 521

- ebd., S. 530

- https://langeoog.wordpress.com/tag/nsdap/

- Echternkamp S, 848

- https://www.verfassungen.de/de33-45/gemeindeordnung35.htm

- Echternkamp, S. 472

- ebd., S. 848)

- ebd., S. 849

- https://www.heimatverein-langeoog.de/schatzkiste

- Echternkamp S. 850

- ebd., S. 850

- ebd., S. 852

- https://de.wikipedia.org/wiki/Freiwilliger_Arbeitsdienst#Der_FAD_nach_der_Machtübernahme_Hitlers

- Echternkamp S. 887

- ebd., S. 891

- ebd., S. 484-485

- ebd., S. 484-485

- ebd., S. 490

- ebd., S. 486

- ebd., S. 488

- ebd., S. 488

- ebd., S. 490

- ebd., S. 493

- ebd., S. 494

- ebd., S. 494

- ebd., S. 497

- ebd., S. 498

- ebd., S. 499

- ebd., S. 585

- ebd., S. 659

- ebd., S. 658

- ebd., S. 659-663

- ebd., S. 666

- ebd., S. 666-679

- ebd., S. 668-669

- ebd., S. 681

- ebd., S. 693

- ebd., S. 683

- ebd., S. 693)

- ebd., S. 702

- https://www.inselschule-langeoog.de/2024/06/16/stolpersteine-erinnern-an-familie-de-heer/

- ebd.

- ebd.

- Echternkamp S. 898-899

- https://langeoog.wordpress.com/page/3/

- http://www.gaebler.info/politik/langeoog.htm

- https://de.wikipedia.org/wiki/Langeoog#NS-Zeit

- https://langeoog.wordpress.com/page/3/

- Gemeinde Langeoog an den Regierungspräsidenten, 22.3.1946

- Gemeinde Langeoog an den Regierungspräsidenten, 22.3.1946