Johann Adam Leiß (1820 - 1895)

Anfänge des Tourismus und Seenotrettung auf Langeoog

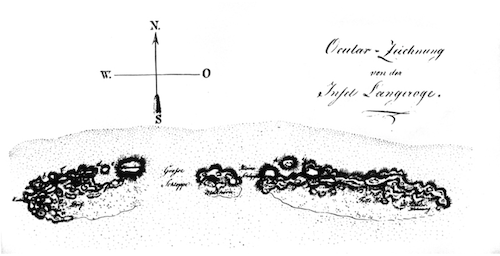

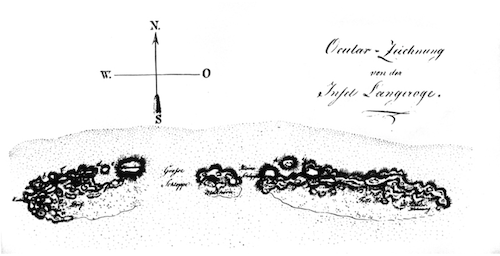

Karte Langeoogs von 1826.

Die Strandpartie ist durch Punkte gekennzeichnet (de Wall, K.-H.: Langeoog.

Notizen zur Inselgeschichte. Wittmund 1991; Kolorierung: P. Kremer)1.

Im Jahr 1824 schrieb der Chronist Friedrich Arends über Langeoog:

„Die Insel Langeoog liegt beinah 2 Stunden von der Küste entfernt, jedoch in zwei Theile zerrissen, die nur bei Ebbezeit zusammenhängen,

zusammen 2 Stunden Länge haltend, bei nicht 1/4 Stunde Breite.

Sie zählt nur 45 Einwohner, wovon einige auf dem östlichen Theil, dem Ostende wohnen, die anderen auf Westerende,

welche aber bald ihre Häuser nach jenem Theil versetzen müssen, da die See ihnen ganz nahe ist, und wie bei den anderen Inseln,

immerfort an der westlichen Seite Abbruch thut.“2

Auf dieser Insel wurde Johann Adam Leiß als Sohn von Otto Gerdes Leuss und Wieborg Frerichs am 7. April 1820 geboren.

Er wurde am 21. April desselben Jahres auf Baltrum getauft.

Eine Taufe auf Baltrum war nichts Ungewöhnliches.

In der Zeit von 1742 bis 1836 wurden insgesamt 81 Langeooger Kinder auf Baltrum getauft, da Langeoog viele Jahre keinen eigenen Pastor hatte.

So wurde Johann Adam im Alter von zwei Wochen sicher in einem offenen Ruderboot nach Baltrum gebracht.

„Erzählt wird, dass man im feierlichen Zuge, mit Schifferklavier voran, nach Baltrum zur Taufe zog“.3

Im Jahr 1849 lebte Johann Adam als Seefahrer bzw. Schiffer auf Langeoog und heiratete in Esens,

im Alter von 29 Jahren die acht Jahre jüngere „Ehe Christine Taaks“, eine Kapitänstochter aus Bensersiel.

Das Paar bekam drei Kinder und Johann Adam Leiß führte ein Leben als Schiffskapitän, während er mit seiner Familie im Fährhusweg 5 auf Langeoog wohnte.

Ihre Kinder hießen:

Wiborg Friedericke (1850-?)

Ihnke Taaks (1853-1941) und

Amke Margaretha Christina (1859-?).

Häuser im Fährhusweg im Jahr 2023

Seefahrt

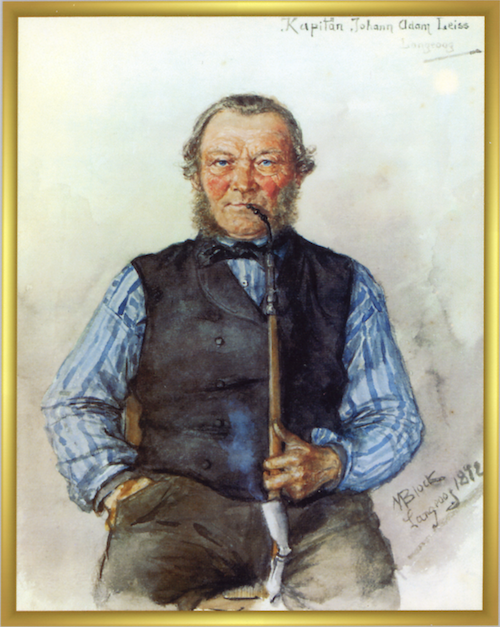

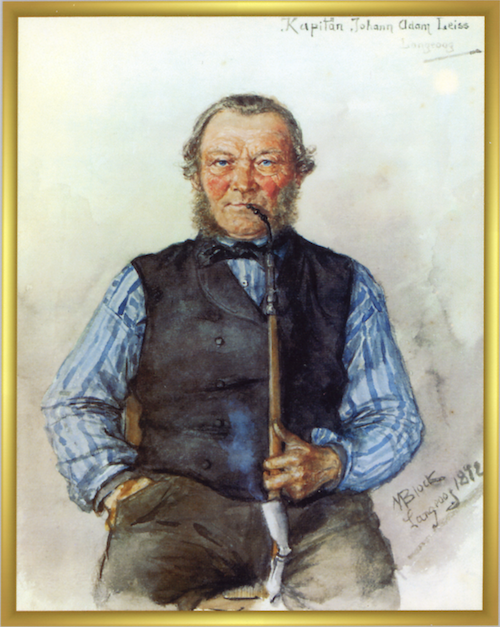

Auf diesem Aquarell sehen wir Johann Adam im Jahr 1892, drei Jahre vor seinem Tod.

Es wurde von Mathilde Block-Niendorf anfertigt und ist im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven zu sehen.

Aquarell von Mathilde Block-Niendorf, 1892

Zu sehen ist Johann „mit einer langen Tabakspfeife, deren zweiteiliger Porzellankopf mit einem Metalldeckel verschlossen werden konnte.

Solche Pfeifen kann man nicht während der harten Arbeit rauchen, sondern nach Feierabend,

wenn man die nötige Muße hat, die Arbeit des Tages noch einmal zu bedenken und sich die Pläne für den kommenden Tag zurechtzulegen.

Aber diese Pfeife ist noch mehr als das bloße Anzeichen dafür, dass sich der Schiffer nach getaner Arbeit eine kurze Zeit der Muße gönnte.

Sie hatte für den Schiffer selber durchaus die Qualität eines Standeszeichens…

auch über den ostfriesischen Küstenbereich hinaus hatte diese Pfeife der Kleinunternehmer im Bereich der Schiffahrt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

ranganzeigende Bedeutung“.4

Die Seefahrt prägte Johann Adams Leben.

Im Alter von 21 Jahren gab er einer Werft in Papenburg den Auftrag, ihm eine Kuff zu bauen.

Mit ihr unternahm er Frachtfahrten zu den Ostseehäfen und den nordischen Ländern.

Als Erinnerungsgeschenk stifteten ihm die dortigen Schiffsmakler bei jeder Reise einen Silberlöffel.

Später versank die META bei einem Sturm im Skagerrak, die einzigen Überlebenden waren Johann Leiß und der Schiffsjunge.5

Auch die 18 CL große HOFFNUNG, ein Schiff unbekannten Typs, 1830 erbaut, wurde von Kapitän Johann Adam Leiß befahren.

Sie strandete am 15. August 1850 bei Langeoog.

Die Besatzung wurde gerettet.6

Er war auch Kapitän und Eigner der Kuff CHRISTINA (13 1/6 CL, 19 ¾ L à 4000 Pfund oder 40 RT, Flaggennummer 601,

1852 zu Hingstförde von Schiffsbaumeister Friedrich Bünting erbaut).

Für 1852 und 1862 sind Reisen des Schiffes nach Amsterdam nachweisbar.

Am 24. Mai 1862 verkaufte er die Kuff an seinen Bruder Frerich Otten Leiss.

Sie sank bei Spiekeroog.7

Vor der CHRISTINA besaß Kapitän Johann Adam Leiß die 23 RL große FLORA, ein Schiff unbekannter Bauart (Flaggennummer 263).

1834 hieß der Kapitän der FLORA G. T. Leiß.8

Eine Tjalk FLORA strandete am 11. Oktober 1855 unter Kapitän Leiß auf der Reise von Kragero in Norwegen

nach Spiekeroog an der Küste von Fjand im Kirchspiel Söder-Nissen.

Die Mannschaft wurde gerettet, die Ladung geborgen.

Sicher trugen diese Erlebnisse dazu bei, sich auf Langeoog bei der Rettung von Schiffbrüchigen besonders zu engagieren

und sich unter Lebensgefahr viele Male in einem offenen Ruderrettungsboot durch die Naturgewalten der See zu kämpfen, wie später zu lesen ist.

Der Fährschiffer

Johann Adam arbeitet als Fährschiffer auf Langeoog für die Insulaner und die Besucher, die zur Insel kamen.

„Der Fährschiffer hißte vor seinem „Fährhause", das noch heute unweit des Inselbahnhofs steht, die Flagge, zum Zeichen, daß er fahren würde.

Wer die Gelegenheit benutzen wollte, mußte sich bei ihm anmelden.

Der Fährschiffer gab den Abfahrtstermin bekannt und bestellte entsprechend der Zahl der angemeldeten Passagiere das Fuhrwerk zur Fahrt ins Watt,

wo das Fährschiff auf offener Rheede verankert lag.

War es anfangs die einspännige „Wüppe", vor der das Pferd nur zu stolpern brauchte, um dem Reisenden zumindest nasse Füße zu besorgen,

dann fuhr man später mit dem solideren zweispännigen Ackerwagen zum Schiff, auf dem auch größere Lasten und mehr Personen gleichzeitig befördert wurden.

Später wurden für die Reisenden hochgebaute, hochrädrige Breakwagen eingesetzt, mit Polstersitzen,

auf denen auch bei unruhigem Wasser die Fahrt ins Watt zum Schiff getrost gewagt werden konnte.

Hatte das Fährschiff … die Langeooger Rheede glücklich wieder erreicht, dann wurden neben der Postflagge, die das Schiff zu führen hatte, Signalflaggen gehißt.

Sie deuteten den Fuhrleuten an, wieviel Wagen zum Abholen von Menschen und Fracht nötig seien.

War der Übergang vom Schiff zum Wagen mehr oder weniger glücklich überstanden -

Unfälle konnten ja bei dem ständigen Schwanken von Schiff und Wasser nicht ausbleiben -,

dann winkten die Flaggen auf Vollmast bei den Insulanerhäusern den Badegästen schon von ferne Willkommensgruß!

Umgekehrt, reisten sie ab, wurde die Hausflagge auf Halbmast zum Abschied gesenkt und erst wieder voll gehißt,

wenn das Schiff glücklich erreicht war“.9

Rektor Gittermann aus Esens schildert in seinen Lebenserinnerungen „Ein Stück deutschen Lebens" eine Reise, die ihn 1850 nach Langeoog führte:

„Schon die Beförderung war recht primitiv. Ein kleines Fährschiff, das gegen ungünstige Winde nur sehr langsam aufkam, nahm uns auf.

Bei etwaigem Wenden der Segel mußten die Reisenden sich auf den Boden legen und diese Prozedur wiederholt auf sich nehmen.

In der Kajüte zu bleiben war bei der Enge des Raumes nur beim schlechtesten Wetter möglich.

Kam man nach stundenlanger Reise endlich ans Ziel, so fuhr ein Wagen, eigentlich mehr ein Karren, mit dem bezeichnenden Namen ,Wüppe',

ins Meer an das Schiff heran und führte die Passagiere in die Wohnung, welche man sich schon vorher bei irgendeinem Fischer oder Seemann gesichert hatte.

Der Haushalt war schwierig, da die Damen den größten Teil der Lebensmittel, darunter auch Fleisch und Gemüse, vom Festland beziehen mußten.

Nur wenn das Fährschiff kam, erhielt die Insel Hefe, so daß Brot und Kuchen gebacken werden konnten.

Diese erfreuliche Tatsache wurde durch Hissen einer Flagge verkündet.

Die wenigen Kurgäste versammelten sich schleunigst, um die ungewohnten Sachen zu genießen.

Die schönste körperliche und geistige Erfrischung erhielt man durch die Spaziergänge an dem vorzüglichen Strande sowie durch die hier recht kräftigen Bäder …

Primitiv war auch insofern die geistige Lebenshaltung, als dort kein ständiger Pfarrer war;

zu besonderen Zeiten und den hohen Festtagen kamen benachbarte Geistliche.

Im übrigen lag die geistige Versorgung in der Hand eines alten biederen Schulmeisters, den mein Onkel stets als „Herr Kollege" begrüßte.

Mein Onkel hörte einst einen furchtbaren Spektakel aus der Schule dringen, ohne daß derselbe eine Unterbrechung erfuhr.

Auf sein Befragen erklärte der Lehrer stolz: ,Ich habe nach neuer Methode für meine Jungens eine Stunde stiller Denkübungen eingerichtet . . .

Inzwischen hat sich Langeoog zu einem stattlichen Seebade gehoben . . .

Ich aber denke mit großer Freude an die dort verlebten Wochen; sie waren entscheidend für meine Entwicklung,

weil sie mir Gesundheit brachten und ich in tiefer Ruhe große Eindrücke empfing."10

Einen Pfingstausfluges nach Langeoog im Jahre 1862 beschrieb derselbe Rektor Carl Gittermann aus Esens so:

„Gegen 6.00 Uhr morgens hatte sich eine lustige Reise-Compagnie von ungefähr 30 Personen,

zum größten Teil junge Leute, auf Bensersiel, an der Schwelle des Continents, eingefunden.

Die Flut stieg höher und höher, und endlich erscholl der sehnlich erharrte Ruf des Kapitäns, 'An Bord!'

Es mochte mittlerweile 7.00 Uhr geworden sein, als sich die Gesellschaft auf dem Vordeck des Schiffes zusammenfand.

Die Segel wurden gesetzt, die Anker gelichtet und langsam trieb das Fahrzeug aus dem Hafen.

Nach einer vierstündigen Fahrt, auf der wir nur eine Deutsche Meile (7,5 km) zurückgelegt hatten,

warfen wir auf der Reede des Westendes der Insel Anker.

Die jüngsten Passagiere entblößten flugs ihre Füße und Beine und liefen hintereinander dem 'Trockenen' zu,

während wir älteren Leute auf die beiden zweirädrigen, je von einem Galaterpferd gezügelten „Wippen“ stiegen.

Nach viertelstündigem Rütteln und Schütteln kamen wir im Wirtshaus zu Langeoog an!'“11

Auf der Rhede12

Im Jahr 1876 zählte man bereits 365 Badegäste, denen Kapitän Adam Leiß, mittlerweile 56 Jahre alt,

mittels der Schaluppe Hoffnung eine wöchentliche Verbindung zum Festland nach Bensersiel schaffte und ebenfalls die Post transportierte.

Fünf Jahre später konnte bereits zweimal pro Woche eine Anbindung Langeoogs per Schiff gewährleistet werden,

da sein Bruder und Nachfolger Kapitän Frerich Otten Leiss mit der ARTHUR VON LANDSBERG ein zweites Schiff zur Verfügung stellte13

Johann Adam und der Tourismus

Ab dem Jahr 1861 verdiente Johann Adam auf Langeoog sein Geld auch als Kaufmann - er übernahm den Kramhandel von der Familie Pauls -

und ebenfalls als „Gastwirth“.

Da die Zahl der Badegäste in der Saison auf über 100 Personen gestiegen war, wurde Johann Leuß zum Bau eines Gasthauses ermutigt.

„Bis dahin geschah die Aufnahme von Badegästen gewissermaßen so nebenher.

Man stellte seine eigenen Wohnräume, so wie sie waren, meist noch mit Butzen und Rotsteinfußboden, zur Verfügung und

zog selber für den Sommer in den sauber gewaschenen, weiß gekalkten Stall.

Das Vieh war ja draußen auf der Inselweide.

Bei wachsendem Badeverkehr baute man vielleicht außen aus Holz einen laubenartigen Schutz an gegen Wind und Sonne.

Dort konnten die Gäste, in frischer Inselluft, geborgen und ruhig ihre Mahlzeiten halten,

die sie sich zu Mittag etwa in Essenträgern aus der Hotelküche besorgen ließen.

... Daß aber auf die Dauer solch behelfsmäßiger Zustand als untragbar empfunden wurde, beweisen die Neubauten“.14

Johann Adam investierte seinen Handelsgewinn und zögerte nicht lange.

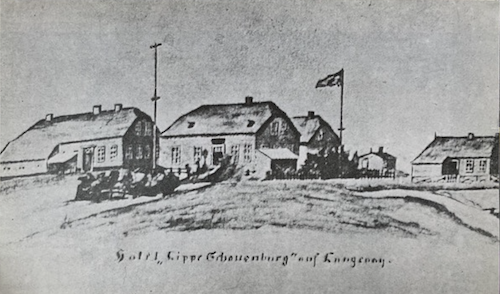

Im Jahr 1863 konnte neben seinem Fährhaus, das erste Gasthaus der Insel eingeweiht werden, dessen Mobiliar er selbst hergestellt hatte.

15

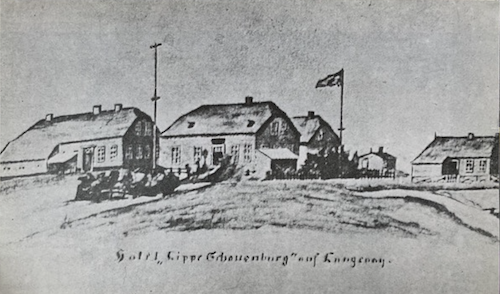

Er nannte das Gasthaus nach dem Fürstenhaus "Hotel Schaumburg-Lippe".

Der Fürst besuchte die Insel 1863, um dem König von Hannover, der samt Gefolge im quirligen Norderney weilt,

aus dem Weg zu gehen und soll der erste Gast im Gasthaus gewesen sein.

Das wenig mondäne Ambiente Langeoogs scheint seinen Hofstaat jedoch gelangweilt zu haben,

denn auch der Fürst wechselt zurück ins gesellschaftlich interessantere Norderney.

16

Gasthaus Schaumburg-Lippe21

Leiss empfahl den "geehrten Kurgästen und Touristen" (!) seinen preisgünstigen Gasthof mit einer „Table d'hôte", einer festen Speisekarte.17

Das die Unterkunft sehr einfach war, lässt sich auch an folgender Beschreibung aus dem Jahr 1883 erahnen:

„… ausserdem ist in den älteren, primitiveren Gasthäusern „Zum Fürsten von Schaumburg-Lippe“ (Leisz) und „Zum Deutschen Kaiser“ (Hayen),

sowie in den meisten Häusern der Insulaner ein wohnliches Unterkommen zu finden.

Für eine Stube mit Kammer und 2 Betten zahlen die Badegäste wöchentlich 12—15 Mk., für grössere Wohnungen verhältnismässig mehr, bis zu 36 Mk.

Für ein einfaches Zimmer mit Bettverschlag 9—10 Mk.

Der Mittagstisch kostet im Ahrenholtz Hotel 2 Mk., im Abonnement, 1 Mk. 75 Pfg.,

beim Gastwirt Leisz 1 Mk. 50 Pfg. und beim Gastwirt Hagen 1 Mk. 25 Pfg.“.18

"Abends kehrte man in die Gastwirtschaft des Kapitäns Johann Adam Leiß ein, wo man "gut und billig" einen Grog oder ein Bier trank."

19

Darüber hinaus richtete er noch ein "Warmbad" ein.

Es befand sich in einem einfachen, kleinen Schuppen, in dem eine aus Kacheln gemauerte Badewanne stand.

Das benötigte Seewasser wurde mittels eines Behälters auf einer Wüppe aus dem Watt geholt und erwärmt.

Ein sogenanntes Warmbad wurde den Kurgästen damals von einem Badearzt verschrieben,

ebenso wie das Eintauchen für drei bis fünf Wellenschläge in das salzige Wasser der Nordsee, sowie Spaziergänge.

Später übernahm sein Sohn Ihnke Taaks Leiß das Hotel sowie das Fährhaus.20

Gasthaus Schaumburg-Lippe mit Pensionshaus, Fährschifferhäuschen und erstem Warmbad vor 1880, Tongers, S.128

Im selben Jahr scheint sich ein „Badeausschuss“ gebildet zu haben

unter Vorsitz des damaligen Pastors Hoffmann zusammen mit dem Schiffer und Gastwirt Johann Adam Leiß,

dem Gemeindevorsteher Gerjet L. Kuper als Beisitzer und Casper Döring als Bademeister.

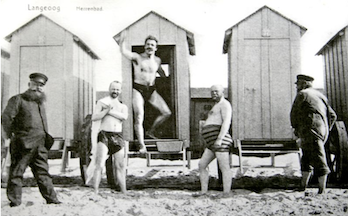

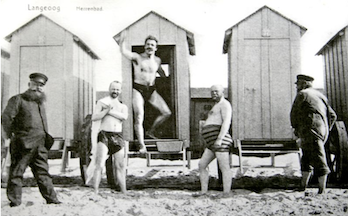

Jedes dieser Mitglieder schaffte sich nach Norderneyer Muster zwei Badehäuschen auf Rädern an.

Der Vorsitzende allerdings stellte nur eins.

Gedruckte Badekarten, das Stück zu 25 Pfennig, wurden zu jedem Bade ausgegeben

22.

„Eine Badekarre bzw. ein Badekarren war eine hölzerne Umkleidekabine auf zwei oder vier Rädern, die ins Wasser gezogen wurde.

Sie bot im 18. und 19. Jahrhundert die Möglichkeit, sittlich korrekt und ungesehen im offenen Meer zu baden.

Zu dieser Zeit galt es als unschicklich und anstößig, wenn Frauen und Männer in Sichtweite vom anderen Geschlecht badeten,

auch wenn die damals übliche Badebekleidung sehr viel mehr verhüllte als heute“23.

Der Herren – und der Damenstrand war durch den Neutralen Strand getrennt,

an dem sich beide Geschlechter samt der Kinder bei strengen Bekleidungsregeln treffen konnten.

Ansichtskarten Badekarren24

Im Jahr 1883 zahlte der Gastwirt und Krämer und Badeverwalter J. A. Leiß 18,- Mk an "Klassensteuer" (damalige Einkommensteuer).

Das höchste Einkommen mit weitem Abstand hatte der Pächter auf dem Ostende der Insel, er zahlte 60,- Mk, der Vogt zahlte 16,- Mk

und es gab je zwei weitere Steuerzahler mit je 12,- Mk, 5 mit je 6,- Mk und 16 mit je 3,- Mk.25

Zwiespalt auf der Insel

Die Touristen besuchen in diesen Jahren jedoch eher andere Inseln, so heißt es in einem Bericht von 1880:

"Die Badesaison hat am 15.6. begonnen.

Am 14.7. waren auf Spiekeroog 200 und auf Langeoog 10 Badegäste gemeldet."

Spiekeroog bot bei gleichen Preisen "bedeutend mehr Amüsement" und war auch bequemer zu erreichen.

Die Langeoooger waren, trotz ihrer Armut bemüht, dem Badegast Gutes zu bieten,

aber von den 39 Haushalten auf der Insel wurden etwa ein Drittel von Witwen geführt und die waren ohne weiteres Einkommen.

Als besonders nachteilig für die Entwicklung beschreibt Peter Hoffrogge einen Zwiespalt unter den Insulanern:

"Die Entscheidung der Regierung einen Fremden als Vogt auf der Insel einzusetzen, hatte nachhaltige Folgen.

Es gab zwei "Parteien", bedingt durch die feindliche Position der beiden mächtigsten Personen auf der Insel,

dem Inselvogt Graff und dem Wirt, Krämer und Badeverwalter J. A. Leiss.

Der Inselvogt war unter Begründungen, die für die Langeooger unverständlich waren, auf die Insel gekommen und

hatte das Vogtamt den Langeoogern weggenommen. J. A. Leiss gehörte zur ältesten und einflußreichsten Familie der

Insel, verteidigte die Tradition und war zudem sehr abergläubisch.

Der Vogt hatte Einfluß durch seine amtliche Stellung,

Leiss hatte erheblichen Einfluß durch seine gute wirtschaftliche Lage - Geld war und ist Macht!

Der Vogt Graff und Leiss haßten sich.

Ihre Feindseligkeiten wurden weniger in der Öffentlichkeit als vielmehr im Untergrund ausgetragen.

Diese Umstände trugen dazu bei, dass Langeoog in der Entwicklung zurückblieb.

Die Langeooger hatten weder die Mittel noch bekamen sie Kredite, um Einrichtungen und Häuser für den Badebetrieb auszubauen".

26

Johann Adam Leiss und der Bäder-Antisemitismus

In dem Kreis der Urlauber des Hospizes befanden sich von Anfang an ausgeprägte Antisemiten, so auch Mitte der 1880 Jahre ein Gymnasialdirektor namens Henke.

Dieser schrieb in einem privaten Brief folgendes:

"Denke Dir, es hatte wirklich ein solcher Schandbube von Semit es gewagt, hierher [nach Langeoog] zu kommen.

Er wurde aber sofort ausgeräuchert (sic!), indem der alte, wackere Kapitän [Johann Adam] Leiß, der Besitzer eines der beiden Hotels hier,

nachdem wir unseren Abscheu gegen knoblauchartige Gerüche unverblümt kundgegeben, ihm erklärte,

er habe keine Zimmer mehr, worauf er sich packen mußte."27

"Ob im konkreten Fall der Eigentümer des Gasthofes Johann Adam Leiß (auch) aus eigener Überzeugung gehandelt hat

oder aus dem Kalkül, es sich nicht mit den gut situierten Touristen des Hospizes zu verderben,

die abends bei ihm einkehrten, muss dahingestellt bleiben. Für jüdische Gäste, denen die Übernachtungsmöglichkeit auf Langeoog verweigert wurde,

lief die Diskriminierung auf dasselbe hinaus. Leiß war nicht gezwungen, dem Gast ein Zimmer in seinem Gasthof nahe des heutigen Fährhuswegs zu verweigern,

dem er einst den klangvollen Namen „Zum Kurfürsten Schaumburg-Lippe" gegeben hatte.

Er hätte das Ansinnen einfach zurückweisen und damit die scheinbare Selbstverständlichkeit antisemitischen Hasses infrage stellen können,

von der die Gruppe aus dem Hospiz ausging. Ob diese tatsächlich nicht mehr bei ihm eingekehrt wären,

hätte sich angesichts der überschaubaren Zahl an Gasthöfen erst noch erwiesen."

28

Auch eine weitere Begebenheit im Gasthof Schaumburg-Lippe schildert Jörg Echternkamp,

die sich ebenfalls im späten 19. Jahrhundert abgespielt hat und 1936 notiert wurde:

"Danach betrat seinerzeit der Dünenvogt Focke Hinrichs, sein Jagdgewehr über der Schulter,

den Wirtsraum und wandte sich an den dort sitzenden „Manufakturwarenhändler namens Haase (Jude)" mit den Worten:

„So, nun will ich mal Hasen schießen. [Haase], der es auf sich bezogen hatte, sprang aus dem offenen Fenster

und hat sich nicht wieder sehen lassen."29

Engagement in der Seenotrettung

Allein in den Jahren 1841 bis 1850 verunglückten 311 Schiffe in Ostfriesland und es kamen 357 Mann ums Leben30.

„Durch Nebel, Sturm, oder noch aus anderen Gründen wird manches Schiff aus seinem Cours getrieben, in dem es der Küste,

wo der Untergang des Schiffes gewiss ist, sich zu sehr nähert.

Besonders die ostfriesische Küste, die als Flachküste sich allmählich unter die Wasseroberfläche hinabsinkt, ist gefahrvoll.

Zudem ist die ganze Küste an der Nordseite der ostfriesischen Inseln in einer Entfernung von durchschnittlich anderthalb Stunden Wegs von Untiefen umsäumt,

die durch gewaltige Sandbänke gebildet, welche noch mit 5-20 Fuss Wasser verdeckt, an den schäumenden und sich überstürzenden Wogen zu erkennen sind.

Kommt ein Schiff mit diesen in Berührung, ist es verloren.

Sobald es auf eine Sandbank läuft, fahren die Wellen mit Macht gegen das Schiff und heben dasselbe mit jedem Wellengang auf,

um es im nächsten Augenblick unter furchtbarem Krachen wieder auf den harten Sand niederzuschleudern.

Ein paar solcher Schläge genügen, um das Schiff aus seinen Fugen zu lösen.

Die Schwere eines beladenen Schiffes, wie das z. B. bei Langeoog gestrandete, mit etwa 8000 Barrel Petroleum,

macht bei jedem Niederfallen sich wirksam als Bundesgenosse des wütenden und brausenden Elementes.

Durch den gewaltigen Ruck springen Gerätschaften auf dem Deck sowie auch die Masten in die Höhe, bis letztere sich bald ganz aus ihrer Befestigung heben und alles,

was an Tauen, Segeln usw. mit ihnen verbunden ist, mit fortreissend unter fürchterlichem Krachen über Bord stürzen.

Schon mancher brave Seemann wird mit fortgerissen und findet sein Grab in den Wellen,

oder wird, wenn er sich am Mast einen Stützpunkt gesucht hat, zerschmettert.

Sobald das Schiff leck gestossen und sich teils mit Wasser gefüllt hat, legt sich dasselbe, mit dem Deck seewärts zur Seite,

sodass nun die Wogen mit Wucht gegen das Schiffsdeck fahren und alles,

was nicht überstark befestigt ist, mitreissen, bis das Schiff ganz mit Wasser gefüllt, mit dem Vorderteil überneigend,

in die Tiefe hinabsinkt, oder ganz auseinanderschlägt.

Letzteres ist in den Untiefen (Riffen) gewöhnlich der Fall.

Einzelne Stücke oder auch ganze Teile lösen sich vom Schiff.

Die stärksten Balken brechen wie ein morscher Stab.

So liegt am Langeooger Strand seit der letzten Strandung noch der Grossmast von etwa 2 Meter Umfang in 3 Stücke gebrochen,

als kaum denkbares Zeichen der furchtbaren Wassergewalt.“31

Die Langeooger hatten in der Vergangenheit schon viele Strandungen erlebt, ohne helfen zu können.

Sie bemühten sich daher intensiv um eine Rettungsstation.

Im Jahr 1861, Johann Adam war 41 Jahre alt, errichtete der in Emden gegründete „Verein zur Rettung Schiffbrüchiger“

eine der ältesten Rettungsstationen an der deutschen Küste im Westteil der Insel.

„Bereits im Frühjahr 1861 bildeten Pastor Hoffmann, der Vogt und Ortsvorsteher Ludwig Gerriet Kuper, der Schiffer und Krämer Johann Adam Leiss

und der Schiffer Thomas Pauls ein Lokalkomitee, und im Sommer wurde unter der Gebäudenummer 44 ein Rettungsschuppen aus Holz gebaut.

Die Langeooger hatten also alle Voraussetzungen für eine Station geschaffen.

Das auf Rechnung des „Vereins zur Rettung Schiffbrüchiger an den ostfriesischen Küsten" in Hamburg auf einer Bootswerft gebaute

Francis-Boot kam dann im Dezember nach Langeoog.

Hierzu der Bericht des Vereins vom 6. Januar 1862:

„Am 27. und 30. Dezember v. J. wurden auf der Insel Langeoog die ersten Probefahrten mit dem daselbst stationierten Rettungsboote gemacht.

Am Freitag, dem 27. Dezember, fand die erste Probefahrt statt, bei Windstille und ruhiger See.

Abfahrt 10½ Uhr vormittags vom Weststrand zuerst westlich Baltrum, dann aufs Norderriff, Rückkehr 3½ Uhr abends.

Keinerlei Störungen bei der Auf- und Abfahrt, noch auf See, sind dabei vorgekommen.

Die Fahrt ging in jeder Hinsicht gut.

Die sämtlichen Ruderer mit dem Bootsmann sprachen ein sehr günstiges, zufriedenes Urteil aus über das Boot und die Fahrt.

Am 30. Dezember wurde die zweite Übungsfahrt unternommen, bei mäßigem Nordwind, aber hohl- und hochbrandender See.

Abfahrt 8 Uhr morgens vom Nordstrand.

Die befürchtete Schwierigkeit, bei starker Strömung und Brandung aus Nord das leichte Boot vom Strand zu bringen, wurde durch gutes Gelingen widerlegt.

Bald flog es dahin in Norderriff, in die stürzende Brandung, bald steil gehoben und dann niedergestürzt, so daß die Mannschaft von den Bänken rutschte.

Und so ging es hin und wieder, darüber und darunter, bis um 12 Uhr mittags die sämtliche Mannschaft ganz zufrieden mit der gelungenen Fahrt heimkehrte,

und wurde verabredet, die nächste Fahrt bei Sturm und Unwetter zu machen."33

Seenotretter beim letzten Einsatz der REICHSPOST auf Langeoog im Jahr 1942.

Heute kann sich kaum jemand vorstellen, mit welchen Strapazen und Gefahren die Einsätze der Seenotretter viele Jahrzehnte lang verbunden gewesen sind.

„Wenn sich ein Schiff in Not befindet, wird von den Mannschaften ein Notsignal durch eine Notflagge oder bei Nacht durch eine Laterne,

die halbmast aufgezogen werden, gegeben.

Auch hat jedes grössere Schiff mehrere Böte an Bord, die zur Zeit der Not als oft einziges Rettungsmittel vom Deck ins Wasser gelassen werden.

Leider aber sind die Verhältnisse durch die Lage des Schiffes oder durch die tobende See oft so,

daß der Gebrauch der Böte unmöglich ist, indem man sie nicht zu Wasser kriegen kann, oder wenn doch, sie gleich umschlagen.

Als ein grosser Segen für die Schiffahrt ist die Einrichtung der Rettungsstationen an den Seeküsten.

Die einzelnen Rettungsböte stehen stets zur Ausfahrt auf einem Wagen bereit, und werden, sobald ein Schiff ein Notsignal gibt,

von den Rettungsmännern an die Notstätte geführt."34

Unter Einsatz ihres Lebens kämpften die Seenotretter unermüdlich in einem offenen Ruderrettungsboot gegen die Naturgewalten,

um gestrandete Seefahrer zu retten.

„Hornsignale, Böllerschüsse und der Ruf „Schipp up Strand" gehören ebenso der Vergangenheit an wie das Ruderrettungsboot,

die freiwilligen Rettungsmänner in Ölzeug mit umgelegten breiten Korkwesten, die mit Tran getränkten langen Seestiefel und die Südwester.“

35

„Die Korkjacke gehörte zur Grundausstattung des Rettungsmannes:

über diese heißt es in einem Bericht, der vor etwa 100 Jahren geschrieben wurde:

Die Korkjacke gehört zur Ausstattung des Bootes.

Sie besteht aus schmalen, auf Segeltuch genähten Korkstücken feinster Qualität.

Die Jacke wird vor Benutzung genau auf ihre Tragfähigkeit geprüft.

Sie muß zehn kg Eisen 24 Stunden lang im Wasser tragen können und darf während dieser Zeit nicht über 500 Gramm Wasser ziehen.

Mit einer solchen Korkjacke sinkt auch der schwerste, mit dickem Wollzeug und langen Seestiefeln bekleidete Mann nicht,

er bleibt 24 Stunden und länger mit Kopf und Schultern über Wasser.«

36

Henry Freeman in einer Rettungsweste aus Kork, um 1890.37

Rettung von einem Schiffer und einem Steuermann im Jahr 1862

Bereits am 16. Mai 1862 bestand das Rettungsboot und seine Besatzung die Bewährungsprobe.

„Am 16. Mai ist es gelungen, mit Hilfe des Rettungsbootes zwei Seeleute vom sicheren Tode zu retten.

Gegen 9 Uhr morgens wurde von der Insel aus, in den Norderriffen ein sinkendes Schiff wahrgenommen,

das Notsignale gegeben und das Rettungsboot schleunigst flott gelegt.

Es lag alles daran, rasch durch die Brandung nach dem 1 ½ Seemeilen entfernten Punkte der Strandung zu gelangen,

ehe die oben am Mast hängenden Menschen vor Ermüdung herabfielen und von der See fortgespült wurden.

Das ist glücklich erreicht.

Außer dem Vormann Thomas Pauls begaben sich 12 Ruderer, worunter der Vogt Kuper und eine beherzte Frau, ins Boot,

gelangten rasch an Ort und Stelle und landeten bereits 12½ Uhr die Geretteten.

Es war der Schiffer Dübbelde von Rhaude und sein Steuermann, die, von Hamburg nach Makkum bestimmt,

mit ihrem Schiffe in der Nacht auf das Langeooger Norderriff gerathen und dort gesunken waren.

Als das Rettungsboot nahete, waren die Unglücklichen, die seit der Nacht am Maste gehangen hatten, bereits gänzlich erschöpft."

(Bericht des Ortskomitees)38

Diese erfolgreiche Rettung veranlasste die ostfriesische Provinziallandschaft,

dem „Verein zur Rettung Schiffbrüchiger an den ostfriesischen Küsten" für die Errichtung weiterer Rettungsstationen eine Spende von 1000 Talern zu überweisen.

Der Ausbau derselben ging dann zügig weiter.

Rettung der PEARSHER am 7. November 1864

Bericht des Lokalkomitees:

„Am 6. morgens entdeckte man von der Insel aus, jenseits des äußersten Norder-Riffs ein entmastetes Schiff, anscheinend bemannt, mit ausgeworfenem Anker.

Es wurde sofort durch das Lokalkomitee das Rettungsboot in Bewegung gesetzt,

in Abwesenheit des eigentlichen Vormanns geführt durch den Kapitän Otten und den Steuermann Leiss.

Bei dem furchtbaren Nordost-Sturm und weil die, mit genauer Not, so schnell zusammengebrachte Mannschaft des Bootes nicht durchgehend kräftig

und theilweise ungeübt war, wurde es jedoch möglich, durch die schwere Brandung bis an das gefährdete Wrack zu kommen,

und das Boot mußte nach fünfstündiger anstrengender, aber erfolgloser Arbeit zum Strand zurück.

Nachmittags wurde abermals von 3 bis 7 Uhr ein Versuch gemacht, jedoch ebenfalls ohne Erfolg.

Am 7., morgens 6 Uhr, brachte man das Boot zum dritten Mal zu Wasser, und da der Wind sich etwas südlicher gezogen,

gelang es diesmal nach vieler Mühe das Wrack zu erreichen und dessen gefährdete Mannschaft dem sicheren Tode zu entreißen,

denn kaum war diese in dem rettenden Boote, als auch das Schiff in den Fluten versank.

Das Schiff war die englische Brigg PEARSHER von Sunderland nach Hamburg bestimmt, mit einer Besatzung von acht Mann, die sämmtlich gerettet wurden.

Drei große Dampfschiffe waren an dem Wrack vorbeigefahren, ohne von dessen Notsignalen Notiz zu nehmen.

Da die Seeleute es für ihre heiligste Pflicht ansehen, ihren notleidenden Brüdern alle mögliche Hilfe zu leisten,

so erklärt nur das furchtbare Wetter, das Vorbeifahren jener Schiffe.

Der Wert der Rettungsboote tritt bei so schwerer Witterung um so mehr in den Vordergrund“39

"Eine breite Öffentlichkeit erfuhr Anfang 1865 von dem Rettungserfolg, als das Leipziger Familienblatt `Daheim`

in einer dramatischen Erzählung die Rettungsaktion der Insulaner als Paradabeispiel für die vielversprechenden Anfangserfolge

des deutschen Rettungswesens präsentierte.

Ein Holzstich führte die lebensgefährliche Szenerie vor Augen.

Der Marineoffizier und Militärschriftsteller Reinhold Werner nahm die Daheim-Leser mit auf eine der "vergessenen Inseln", "Langeroge" (sic),

wo selbstlose Inselfriesen mit Gottes Hilfe das Unmögliche wagten, um Leben zu retten.

Männer wie Otten, Leiss und Pauls verdienten einen besseren Lohn sowie "die Achtung und Bewunderung des deutschen Volkes",

lautete die Botschaft."

40

Rettung der CHRISTINA

Im Jahre 1867 berichtete Johann Adam Leiß, in seiner Funktion als Vormann, über einen Einsatz des Rettungsbootes:

"Gestern, am 4. Dezember, morgens gegen 8 Uhr, sah ich auf der Kaapdüne in bedeutender Entfernung von der Insel

in Nord-Westpeilung ein Schiff mit zerrissenen Segeln und einer Notflagge treibend.

Ich requirierte sofort die auf der Insel anwesende Mannschaft und erforderlichen Pferde,

um mit dem Rettungsboot dem in großer Gefahr schweben den Schiffe zu Hülfe zu kommen.

Das Rettungsboot wurde mit 15 Mann, worunter auch der Vogt Graff, besetzt und mit demselben sofort auf das Schiff losgesteuert.

Nach einiger Anstrengung gelang es uns, das Schiff zu erreichen.

Als wir nach mehrmaligen Rufen keine Antwort erhielten, bestiegen wir das Schiff und fanden,

dass solches auf der Seite liegend, von der Mannschaft verlassen, die Ladung, bestehend aus Salz, nach der Seite gefallen war und zerrissene Segel;

das Schiff hatte starke Beschädigungen an der Vorderschanze erlitten.

Nachdem nun das von mir requirierte Reserveboot mit acht Mann Besatzung uns zur Hülfe gekommen war,

wurde beschlossen, das Schiff, welches eine Bark CHRISTINA aus Moss in Norwegen von ungefähr 200 Lasten ist,

mit 15 Mann zu besetzen, worunter auch der Vogt Graff.

Ich fuhr mit den übrigen 8 Mann mit dem Rettungsboot zurück, um dasselbe wieder an Ort und Stelle zu bringen und

gelangten wir gegen 3 Uhr nachmittags auf der Insel wieder an.

Nachdem es der Mannschaft auf dem Schiffe gelungen, dasselbe wieder aufzurichten und unter Segel zu bringen,

ist dieselbe damit nach Bremerhaven abgefahren, unter Begleitung meines Reservebootes und des Vogtes Graff."41

Rettung der THUSNELDA

Am 24. Dezember 1870, Heiligabend, strandete die Stralsunder Bark THUSNELDA mit Kapitän Vorsatz vor Langeoog.

Über den Einsatz des Rettungsbootes berichtet der Vogt Graff:

„Am 24. Dezember, morgens 7½ Uhr, verbreitet sich auf unserer Insel wie ein Lauffeuer die Nachricht,

daß auf der sogenannten Robbenplate ein grosses Schiff festgeraten sei und die Notflagge zeige.

Sofort wurde das Rettungsboot durch Menschenhände zum Strand gezogen,

bei welcher schwierigen Arbeit die Frauen und Kinder unserer Insel trotz Sturm und schneidender Kälte sich auf das Eifrigste beteiligten.

Der Wind wehte heftig aus WSW, dazu Schneegestöber und viel Eis am Strande und zwischen diesem und der Plate.

Nach unsäglicher Mühe und Plage, wobei die an Land zurückbleibende Mannschaft bis über die Knie in Eis und Wasser waten mußte,

gelang es gegen 9 Uhr dem mit 13 kräftigen Insulanern bemannten Rettungsboote vom Strand abzukommen und sich um die Plate herum dem Wrack zu nähern.

Es war ein großartiger Anblick, das kleine Rettungsfahrzeug mit den hochgehenden Wogen kämpfen und seinen Weg zu der Stelle,

wo es so sehnlichst erwartet wurde, Zoll für Zoll zurücklegen zu sehen.

Während unsere Blicke vom Boote zum Wrack und zurück flogen, fiel der große Mast des letzteren über Bord.

Die Noth muß groß sein, hieß es unter uns, gebe Gott, daß die Hülfe früh genug kommt und Retter und Gerettete wohlbehalten den sicheren Inselstrand erreichen.

Das dichter werdende Schneegestöber ließ erst das verunglückte Schiff und bald auch das Rettungsboot verschwinden, und nun vergingen für uns drei bange Stunden.

Es war grimmig kalt am Strande, aber kein Mensch verließ denselben, jeder hatte die Augen seewärts gerichtet,

um durch das dichte Schneegestöber etwas von unserm Boote oder dem Wrack zu erspähen.

Was mochte das Schicksal der Retter und der Schiffbrüchigen sein?

Als es gegen Mittag ging, wurden allerlei ängstliche Fragen aufgeworfen; das Wetter war auch entsetzlich.

Aber der Vormann hatte gesagt: „Wenn wir wiederkommen, so werden wir nicht gegen den Wind zurückrudern können,

sondern müssen nach dem Melkhörn zuhalten, wo die Landung sich auch besser bewerkstelligen läßt.

Wir vermuteten also, daß das Rettungsboot, nachdem es glücklich an das Wrack gelangt war, diese Richtung eingeschlagen habe und fanden uns nicht getäuscht.

Um 12 Uhr landete es wohlbehalten ¾ Stunde vom Abgangsort entfernt und brachte uns zu unserer großen Freude ein kostbares Weihnachtsgeschenk:

dreizehn aus Seenoth gerettete Menschen, darunter der Kapitän des gestrandeten Schiffes und seine junge Frau.

Wir erfuhren, daß die 430 Last große Bark mit einer Ladung Petroleum von Philadelphia nach Bremen bestimmt gewesen sei.

Nachdem sie mit widrigen Winden, ohne irgend etwas zu Gesicht zu bekommen,

mehrere Tage in der Nordsee gekreuzt habe, sei sie am 23. Dezember, abends, plötzlich festgerathen,

obgleich eine Viertelstunde vorher noch 15 Faden Wasser gelotet war.

Bis 6 Uhr am nächsten Morgen habe das Schiff zusammen gehalten, dann sei es in der Mitte gebrochen und habe furchtbar gearbeitet.

Bei Tagesanbruch habe der Kapitän ein Boot fertig machen lassen, um damit einen Rettungsversuch zu wagen.

Der Steuermann, Koch und ein Matrose hatten dasselbe kaum bestiegen, als es durch die wütende Brandung fortgerissen sei.

Die Insassen dürften bei dem furchtbaren Wetter den Strand kaum erreicht haben.

Die an Bord Zurückgebliebenen hätten sich auf den Tod vorbereitet, aber wieder Hoffnung geschöpft,

als sie die Bewegungen am Strand bemerkt und bald darauf auch das ihnen zu Hülfe kommende Rettungsboot mit den Elementen hätten ringen sehen.

Freilich sei die Rettung immer noch zweifelhaft gewesen, da es fraglich war, ob es gelingen würde,

bei der hohen Brandung und den Schwankungen des Wracks in das kleine Rettungsboot zu gelangen.

Die Rettungsmannschaft habe bei diesem schwierigen Manöver unverdrossen und umsichtig gehandelt,

und so sei es möglich geworden, daß die Rettung vollkommen gelang.

Dem tüchtigen Vormann des Rettungsbootes, Johann Adam Leiss, so wie seiner braven Mannschaft gebühre das höchste Lob für die Unerschrockenheit,

Kaltblütigkeit und Umsicht, womit das schwere Werk vollbracht wurde.

Das verunglückte Schiff war kurz nach der Landung des Bootes verschwunden.

Daß unsere Station das Mittel zur Rettung der dem sicheren Tode verfallenen 13 Personen wurde,

hat natürlich die Weihnachtsfreude auf der Insel gesteigert, aber auch den innigen Wunsch in uns wachgerufen,

die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger möge in allen Kreisen an allen Orten diejenige Betheiligung finden, die ihre edlen Zwecke verdient."

Soweit der Bericht des Vogtes Graff.

Auch die drei Bootsinsassen wurden gerettet.

Nach einer schweren Sturmfahrt landeten sie völlig erschöpft auf der Nachbarinsel Spiekeroog.

Der Vogt ergänzte seinen Bericht noch nachträglich:

„Die erfahrendsten Seeleute der Rettungsmannschaft sagen aus, daß sie, mit dem Rettungsboote in der Nähe des Wracks angekommen, große Bedenken getragen hätten,

ob sie sich wegen der Schwankungen des Wracks und der mächtigen Brandung in der Nähe, sich demselben nähern dürften,

aber die ausgestreckten Arme der Unglücklichen und namentlich der Frau auf dem Wrack,

hätten sie mit bebenden Herzen weiter getrieben, und so sei der Versuch mit Gottes Hülfe über Erwartung gelungen.

Wäre der Versuch über eine Stunde später unternommen, so wäre die Rettung menschlichen Urtheile nach, wahrscheinlich nicht gelungen;

denn bald nachher senkte sich das Schiff und soeben, zwei und ein halb Uhr nachmittags,

da ich wieder vom Strand komme, ist nichts mehr davon mit bloßen Augen zu sehen.

Am zweiten Weihnachtstag sind dann mit einem Fernrohr nur noch die äußersten Spitzen der Masten zu erkennen.

Wieder ist ein Schiff der Nordsee zum Opfer gefallen."

Die Schiffbrüchigen sind zwar auf der Insel, aber noch nicht auf dem Festland.

Die Insel ist, wie so oft, durch Eis vom Festland isoliert.

Schon seit längerer Zeit gibt es keine Schiffsverbindung mehr.

Die Langeooger kennen das und haben sich mit der behördlich verordneten Winterbevorratung darauf eingestellt.

Die Schiffbrüchigen werden von erfahrenen Insulanern am ersten Weihnachtstag zu Fuß übers Eis ans Festland gebracht.

Der Kapitän bleibt mit seiner Frau noch auf der Insel.

Er will versuchen, an das Wrack heranzukommen, um zu prüfen, ob nicht von der Ladung - mehrere tausend Faß Petroleum - etwas zu bergen ist.

Die Versuche scheitern, das Eis ist zu hoch, es ist kein Durchkommen.

Als er dann nach Weihnachten mit seiner Frau, einem Koch und zwei Insulanern als Führer vom Ostende der Insel aus den Fußmarsch übers Eis versucht,

kommen alle in größte Lebensgefahr

42

Dieselbe Rettung wurde noch einmal in dem Buch H. J. Tongers „Die Insel Langeoog und ihr Nordseebad " beschrieben.

Hier finden wir auch die dramatischen Folgen des Versuchs des Kapitänspaares im Winter nach er Rettung über das Watt zu gehen:

„Am 21. Dezember 1870 wurde ein schottischer Kapitän von der LIBERTY am Strande gefunden und zu Grabe gebracht.

Der Strand war mit Heringen übersät, ein Zeichen, daß Schlimmes geschehen.

In die kirchliche Bestattung hinein erklingt der Ruf: „Schipp up Strand!" Alles stürmt zum Strand.

Sofort macht sich die Rettungsmannschaft bereit. Das Rettungsboot, mit sechs Pferden bespannt, fährt eilend, mit breiten,

laut klappernden Eisenplatten bereift, übers Rettungsspoor zum Weststrand.

Der Bootswagen schwenkt ein, die Rollbahn wird gesenkt, das Boot von den Rettungsmännern gefaßt

und auf Kommando des Vormanns im rechten Augenblick zwischen heranstürmenden Brechern zu Wasser gelassen.

Auf das Kommando: „Entert auf!" schwingen sich die Männer ins tanzende Boot,

packen die Riemen und mit wuchtigem Riemenschlag gehts durch die Brandung, die ein Ölguß etwas beruhigt.

Bald in die Tiefe gerissen, bald auf einen Wellenberg gehoben, arbeitet sich das Boot durch Eisschollen und Wogenschwall zum gestrandeten Schiff.

Es ist die THUSNELDA, 430 Last fassend, 180 Fuß (zirka 60 Meter) lang,

mit 4000 Faß Petroleum aus Stralsund, unter Kapitän Vorsatz mit Frau und elf Mann Besatzung.

Mit dem Vorderteil steckt es auf dem Sandriff hoffnungslos fest, während schwere Grundseen das Hinterteil überrollen, heben und dann mittschiffs abbrechen.

Winkend, frierend drängt sich die Mannschaft am Bugspriet. Anlegen auch in Lee ist unmöglich, Rettung scheint aussichtslos.

Aber das Jammergeschrei der Unglücklichen spornt zu immer neuem Versuch: Es gelingt unter unsäglichen Mühen, einen nach dem anderen,

an Tauen vom Bugspriet aus, das wild tanzende Rettungsboot zu erreichen, das von der Rettungsmannschaft in zähem Ringen auffangbereit gehalten wird.

Auf dem Luftkasten stehend fängt der Vormann fest zupackend, jeden auf.

Als alle geborgen sind, erweist sich der Rückweg zum Strand durch Packeis versperrt.

Bis unter die Arme durch Eiswasser watend, gelingt allen die Rettung, dank Opfermut und Opferbereitschaft der bewährten Rettungsmannschaft.

Aber der Leidensweg der Schiffbrüchigen ist längst nicht zu Ende: Wohl ist das nackte Leben gerettet, aber wie nun weiter?

Die Insel ist abgefroren, Schiffsverkehr zum Festlande unterbunden und die Lebensmittel auf dem Eilande sind knapp.

Jeder hat genug mit sich selber zu tun!

So versuchen am 28. Dezember 1870 zehn Mann von der Besatzung unter sicherer Führung den Weg übers vereiste Watt zum Festlande, der auch gelingt.

Ermutigt durch den Erfolg ihrer Mannschaft wagen nun auch Kapitän Vorsatz und Frau mit ihrem Schiffsjungen, der aus Rhauderfehn stammt,

unter Führung von Fuhrmann Arnold Janssen und Gastwirt Heyen den Weg über das Watt.

Sie marschieren am 13. Januar 1871 um 7 Uhr früh ab, geraten aber nach etwa einstündigem Wattmarsch in Nebel; so fehlt zur Orientierung die Fernsicht.

Die wattkundigen Führer und die Kapitänsfrau, die mit Stiefeln gut ausgerüstet sind, schreiten rüstig voran.

Die beiden anderen sind schlecht zu Fuß, säumen und müssen immer wieder ermuntert und vorangetrieben werden.

So kommt's, was die Insulaner aus langer Erfahrung wissen: Tiet genoog is in't Heff bläwen, das heißt Saumseligkeit muß im Watt bleiben, kommt nicht durch!

Sie kommen viel später als berechnet und dringend nötig an das tiefe Priel vor dem Festlandsdeich, die „Landsleegte",

und finden sie bei steigender Flut mit stark strömendem Wasser gefüllt.

Ein Durchschreiten ist unmöglich, somit der Weg vorwärts verbaut, aber auch die Rückkehr ist abgeschnitten: die Flut überdeckt alles.

In ihrer Not besteigen sie gegen 10 Uhr morgens eine Eisscholle von etwa 24 Fuß im Geviert und 2 Fuß Dicke.

Bald wird sie gehoben und vom strömenden Wasser mitgenommen. Mit ihren langen Bambusstöcken stützen sie sich ab.

Den ganzen Tag hindurch geht die Fahrt ins Unbekannte. Gegen 8 Uhr abends kommt die Eisscholle, die schon erheblich an Umfang verlor, auf einer Sandbank zur Ruhe.

Die Hoffnung, auf Strand gesetzt zu sein, trügt. Das wenige mitgenommene Brot wird verteilt, die Lippen mit Kognak genetzt.

Auf einer größeren Scholle, die sie fassen, geht die Fahrt durch dunkle Nacht weiter. Gegen 10 Uhr briest Wind auf.

Die Ebbe ist vorbei und die Flut trägt die Scholle weiter. Schaurig das Krachen der berstenden Eisblöcke, kein Mond, kein Stern zu sehen, Nacht voller Grauen.

Gegen 1 Uhr nachts bricht die Großscholle in drei Stücke. Der Schiffsjunge, das Kapitänsehepaar und die beiden Insulaner werden getrennt.

Der Kapitän will ein Ende machen. Zureden hilft, als sie auf Rufweite wieder zusammentreiben. Gegen 4 Uhr wird das Stück der beiden Insulaner noch kleiner.

Sie können sich kaum noch halten, bis es ihnen gelingt, durch Sprung eine größere Scholle zu erreichen.

Gegen 6 Uhr früh sehen sie südlich in der Ferne ein Licht. Sie machen es aus als das Leuchtfeuer von Wangeroog, das ja, wie jedes Leuchtfeuer,

seine besondere Kennung hat.

So erfahren sie zu ihrem Schrecken, daß sie vom Ebbstrom durch die Otzumer Balge

(Seegatt zwischen Langeoog und Spiekeroog) auf die offene See mitgerissen sind.

Der Tag graut. Der Nebel verzieht. Das Leuchtfeuer verlischt.

Wie Silhouetten liegen die Dünen von Langeoog und Spiekeroog vor ihnen auf dem Wasser.

Die Tide kentert und der Flutstrom nimmt alle fünf auf ihren drei Schollen mit zurück durchs Seegatt. Es wird um 12 Uhr passiert.

In dem scharfen Strom durch den Engpaß nähern sich die Eisschollen soweit,

daß die Kapitänsfrau den Insulanern ihre Schürze reichen kann, die sie als Notzeichen brauchen sollen.

Die Unglücklichen erfüllt neuer Lebensmut, der aber bald wieder gedämpft wird,

als der Strom die beiden Langeooger nach Westen ins Langeooger Watt und die drei anderen nach Osten ins Spiekerooger Watt führt.

Das Wetter klart auf. Bald liegt die Festlandsküste wieder nahe vor ihnen, aber schier unerreichbar. Denn tiefe Priele lassen sie nicht durch.

Durch unermüdliches Schreien und Winken mit der Schürze wird endlich ein Zöllner (Grenzaufseher) aufmerksam,

den sein vorgeschriebener Dienstweg den Seedeich entlang führt.

Er alarmiert die Neuharlingersieler. Hilfsbereit machen die sich sofort mit zwei Booten durch Eistrift und Strom auf den Weg.

Bald sind die Unglücklichen, zuerst die beiden Langeooger, dann die drei anderen, erreicht und geborgen.

Nach zirka dreißigstündiger Eis-Irrfahrt auf schwankenden Schollen durch Nacht, Kälte und Grauen gerettet,

wie durch ein Wunder, das sie dem Watt nicht ließ, das schon viele andere verschlang, wenn sie säumten:

Tiet genoog is in't Heff bläwen! Die Insulaner erreichten bald glücklich die Insel und die Schiffbrüchigen ihre Heimat.“43

Esens, den 13. Januar 1871

Eine wunderbare Rettung

Vergangenen Dienstag gingen von der Insel Langeoog 5 Mann, zwei Insulaner, der Capitän Vorsatz

und dessen Frau von dem einige Zeit vorher bei dieser Insel gestrandeten Schiffe „THUSNELDA",

und der Koch von einem anderen Schiffe, das bei der Insel überwintern muß, zu Fuß nach dem Festlande.

Unterwegs hatten diese Reisegefährten aber mit verschiedenen Beschwerden und Hindernissen zu kämpfen,

die ihnen Tod und Verderben drohten, aber durch eine Fügung Gottes glücklich überwunden wurden.

Diese bestanden darin, dass der Capitän und der Koch auf dieser gefahrvollen Tour nicht gut mit fortkommen konnten,

daß sie alle mit dem Wasser und Eis zu kämpfen hatten und von einem dichten Nebel überrascht wurden,

wodurch ihnen die Fernsicht genommen, dies Fortkommen erschwert und endlich durch zu langen Aufenthalt im Watt von der Fluth erreicht wurden.

Schon dem Festlande so nahe gekommen, daß sie dies und jenes von demselben her vernehmen können,

müssen sie des Wasserstandes wegen auf eine Eisscholle sich begeben,

auf welcher sie auf den Deich versetzt zu werden hoffen, statt dessen aber hin und her getrieben werden.

Zeitungsbericht aus dem „Anzeiger"44

Bis zum Jahr 1872 war Johann Adam Vormann auf dem Rettungsboot von Langeoog.

Er starb nach einem ereignisreichen Leben im Alter von 75 Jahren, am 7. Dezember 1895 auf Langeoog.

Seine Frau Ehe wurde 65 Jahre alt. Sie starb zwei Jahre vor ihm im Jahr 1893.

➸ Direkt zu Johann Adam Leuss im Stammbaum

Quellen:

- http://www.melkhörndüne.de

- Wikipedia Langeoog, 2023

- Tongers, 1975, S. 119

- Ellmers

- Jürgensen, 2005

- Wiechers, 1994

- Wiechers, 1994, S. 255

- Wiechers, 1994, S. 257

- Tongers, 1975, S. 128

- Tongers, 1975, S. 113

- Jürgensen, 2005

- Tongers, "Grüße aus Langeoog", S. 9

- Wikipedia Langeoog, 2023

- Tongers, 1975, S. 134-135

- Tongers, 1975, S. 116

- Kullmann, S. 232

- Echternkamp, S. 82

- www.lexikus.de

- Echternkamp, S.146

- Jürgensen, 2005

- Tongers, "Grüße aus Langeoog", S.23

- Tongers, 1975, S. 116

- Wikipedia Badekarre, 2022

- Tongers, "Grüße aus Langeoog", S. 84 und http://www.melkhörndüne.de

- Anzeiger für Harlingerland, 6.1.1987

- Anzeiger für Harlingerland, 6.1.1987

- Echternkamp, S. 364

- Echternkamp S. 365

- ebd.

- Wiechers, 1994, S. 16

- Hoffrogge

- Wikipedia Langeoog, 2023

- Hoffrogge, S.31

- Hoffrogge

- Hoffrogge, S. 9

- Hoffrogge S. 137

- www.wikipedia.de

- Hoffrogge, S.31-32

- Hoffrogge S. 39/40

- Echternkamp, S. 35

- Hoffrogge, S. 42

- Hoffrogge, S. 45-48

- Tongers, 1975, S. 130-133

- Hoffrogge, S. 49